|

|

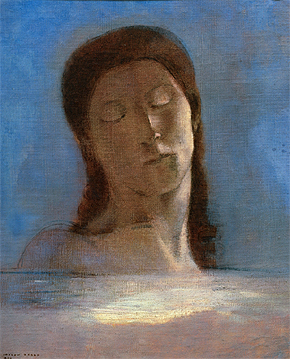

O.ルドン「目を閉じて」

© Photo RMN/H.Lewandowski/digital file by DNPAC |

|

|

「ルドンはたいへん不思議な画家です。分類不能、無限の解釈の可能性をもった画家なのです」開口一番、本江先生は「ルドン=象徴主義の画家」という先入観を洗い流させるように、こうおっしゃいました。そして、惜しげもなく引き出しを開けて、その解釈の可能性をひとつひとつ紐解いていってくださいました。

今回のサロンのために、先生がご用意くださったスライドの数はなんと120枚。次々と映し出される作品を見ていると、初期の作品のほとんどが真っ黒なものばかりだということに驚かされます。ルドンといえば、華やかな色彩のパステル画を思い浮かべる方も多いと思いますが、彼が「色」を使いはじめるのは、ようやく50歳前後になってからのこと。印象主義の画家たちが光や色彩に満ちた画面を構築する一方で、ルドンはひたすら木炭で自由なイメージを描き続け、生命とは何かを探求し、精神的救済という意味で芸術を捉えたのです。そして、後半生において、あのまばゆいばかりの色彩に到達することになります。

ルドンは、同時代の画家たちとは異なり、解釈の手がかりとなる事物を描かず、ただ“暗示的”なものを中心に描きました。そこが、19世紀絵画の流れのなかで、ルドンが特異な画家といわれるゆえんです。その暗示するものが、何なのか──。本江先生は簡単には答えを出しませんでした。「いいかげんに分かってしまうより、よく分からないほうがいい」そんな先生のつぶやきに、安易な枠組みに捉われずに芸術と対峙することの大切さを教えられた、最後のサロンとなりました。 |