今回、皆さまをご案内する県立マラルメ美術館は、そのフォンテーヌブローの森のたもと、セーヌ河のせせらぎが響く町、ヴュレーヌ=シュル=セーヌ(セーヌ・エ・マルヌ県)にあります。ここは、自然と静寂を求めて都会の喧噪から逃れてきた芸術家たちに、うってつけの地でした。

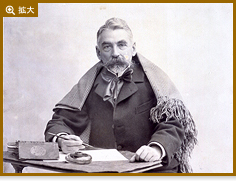

▲フェリックス・ナダールの息子ポール・ナダール撮影のマラルメのポートレート

Paul Nadar, Stéphane Mallarmé au châle, photographie, 1895, Inv.985.40.1, Coll. MDSM, Vulaines-sur-Seine © Y.Bourhis DAPMD/CG77 - D.R.

19世紀末の著名な詩人ステファヌ・マラルメ(1842-1898)もまた、この地に魅了された芸術家のひとりでした。詩人ボードレール(1821-1867)に心酔した若いマラルメは、20歳の頃にはすでに詩を発表し、やがて、リアリズムではなく「アナロジー(類推)」や「サジェスチョン(示唆)」に基づいた新しい詩の作法を編み出しました。イギリスの詩人エドガー=アラン・ポー(1809-1849)の熱心な支持者で、後にその仏語訳を手がけるようになるマラルメは、英語を修得し、地方で、次いでパリで英語教員となりました。画家エドゥアール・マネ(1871-1945)と出会ったのも、パリでのことでした。1874年、サン・ラザール駅近くのローマ街に居を構えたマラルメは、妻とふたりの子(ジュヌヴィエーヴとアナトル)とともに暮らしていました。そして、1880年からは毎週火曜日に友人や弟子たちを招くようになります。中には、作家のポール・クローデル(1868-1955)やポール・ヴァレリー(1871-1945)もいました。

自己完結的な語の建築を目指したマラルメは、1876年に発表された詩集『牧神(半獣神)の午後』が、音楽家クロード・ドビュッシー(1862-1918)の名曲『牧神の午後への前奏曲』(1894年)の着想源になったことからも分かるように、芸術家や知識人たちの間で重要な人物となっていきます。

決して裕福とはいえなかったマラルメですが、パリ近郊に保養地を探し、フォンテーヌブローから数キロ離れたヴュレーヌ=シュル=セーヌに古い船宿を見つけて、手に入れました。パリと鉄道で結ばれているので、家族で過ごすにも便のよい場所でした。当初はいくつかの部屋を貸し出していましたが、マラルメ自身もヴァカンスのたびにパリからこの田舎家を訪ねるようになりました。ようやく求めていた安息、そして新たなインスピレーションの源を手にしたマラルメは、この地をこよなく愛しました。

執筆に励む日々の中でも、マラルメは毎日時間を見つけては庭に出て、彼の言葉を借りると「自分より前に花の身支度」をしたものでした。庭仕事が終わると手紙を書いたり、執筆をしたりしたといいます。午後はセーヌ河でボートを漕いで過ごしました。「カノー」と名付けて大切にしていた小型の帆舟を所有していたマラルメは、風任せのボート遊びに興じたものでした。そして折々の季節に、ときにひとりで、ときに家族や友人たちとフォンテーヌブローの森の散策を楽しみました。孤独を嫌い、人付き合いを好んだ彼は、ベルト・モリゾ(1841-1895)やその夫ウージェーヌ・マネ(1833-1893/画家マネの弟)、彼らの娘ジュリー・マネ(1878-1966)をはじめ、パリから訪れる友人たちを喜んで迎え入れました。ちなみに、後にモリゾが亡くなると、マラルメはジュリーの後見人になりました。他にも画家のジェイムス・マックニール=ホイッスラー(1834-1903)や作家のポール・ヴァレリー、写真家のフェリックス・ナダール(1820-1910)、隣人でもあった象徴派の画家オディロン・ルドン(1840-1916)たちが頻繁にマラルメのこの田舎の家を訪れました。