|

▲Monsieur

Jérémie Benoît

©NAKAMURA Yutaka |

|

|

Maison

des Musées de France (MMF) : L'exposition Napoléon

et Versailles qui se tient en ce moment au Japon fait

suite à celle de 2002-2003 qui présentait

l'âge d'or du château de Versailles sous les

règnes successifs de Louis XIV, Louis XV et Louis

XVI. Cette nouvelle exposition vise à présenter

les changements artistiques survenus au sein de ce complexe

architectural sous le règne de Napoléon

Bonaparte. Les périodes du Consulat et de l'Empire,

sans doute encore peu connues au Japon, suivent la Révolution

française. Quelles furent les évolutions

importantes introduites à Versailles après

la Révolution française, sous l'influence

de Napoléon en particulier ? |

| Monsieur Jérémie Benoît

(J.B.) : La première exposition couvrait la période

précédente, de Louis XIV à Louis

XVI, considérée comme la plus éblouissante

pour l'aménagement du château Versailles. |

| Nous avons voulu prolonger

celle-ci en présentant ce qui se passa après

la Révolution, pendant le Consulat et l'Empire,

quand Napoléon obtint la jouissance de cette demeure.

Napoléon avait notamment de grands projets de réaménagement

du château. Ils portaient aussi bien sur l'architecture

que sur la décoration intérieure. Son ambition

était de transformer ce lieu, symbole du pouvoir

royal, en une demeure impériale. Il ne réalisa

pas tous les travaux par manque de temps et d'argent. |

|

|

|

▲Robert

LEFÉVRE

L'impératrice Marie-Louise 1814(huile sur

toile)

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

| En définitive, les interventions

de la période impériale se limitèrent

à quelques bâtiments : le Grand Trianon,

le Petit Trianon et le Hameau. Il fit remeubler complètement

le Grand Trianon qui devint sa résidence de campagne

et qu'il occupa après son mariage avec Marie-Louise

en 1810. Aujourd'hui encore, nous pouvons admirer ce mobilier

in situ. Quant aux peintures qu'il commanda, elles sont

exposées désormais dans le musée

du château. Le Petit Trianon fut également

décoré avec un nouveau mobilier pour l'usage

de Marie-Louise. Celui-ci se changea donc en un nouveau

« château de femmes » qui prolongeait

ainsi une tradition née avec Marie-Antoinette. |

| |

|

|

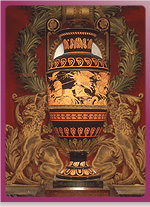

▲Manufacture

impériale de Sévres

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

MMF

: Pourriez-vous nous indiquer les caractéristiques

du style Empire ? Qu'est-ce qui le distingue du style

précédent ?

J.B. : Le « style Empire » prit effectivement

la suite du mobilier Louis XVI, appelé aussi néoclassique.

Autant le mobilier Louis XVI utilisait des motifs antiques

avec une volonté décorative sur des formes

héritées du XVIIIe siècle, autant

le style Empire préférait copier les modèles

antiques. Ce mobilier présente un aspect plus simple,

moins sculpté. En revanche, il utilise beaucoup

le placage de bronze doré sur des formes simples,

en sorte d'obtenir des formes décoratives nouvelles. |

Le « style Empire » possède

une certaine ambiguïté. Ce terme ne signifie

pas grand-chose en définitive. Plusieurs influences

sont visibles dans cette nouvelle décoration :

une première provenant des modèles antiques

copiés, à partir d'exemples retrouvés

ou non lors de fouilles, comme à Pompéi

par exemple (trépied, trône de marbre) ;

une seconde née de l'accession au pouvoir après

la Révolution d'une nouvelle frange de la population,

la bourgeoisie, avec ses goûts propres.

La bourgeoisie recherchait le confort. Cela s'exprime

par l'invention de meubles complètement capitonnés,

recouverts de soieries qui font disparaître presque

totalement le bois. Cette tendance annonce d'une certaine

manière le style qui se développera sous

le Second Empire et à la fin du XIXe siècle. |

| |

MMF

: Selon quelles modalités les références

à l'antique changèrent-elles sous le Premier

Empire ?

J.B. : Sous Louis XVI, l'antique fut surtout une mode.

Avec la Révolution française et ses prolongements,

le Consulat et l'Empire, les références

à l'antique prirent une connotation différente

en raison de la volonté du pouvoir de se référer

aux anciennes institutions grecques et romaines. |

|

|

|

▲Salon au

Grand Trianon

©NAKAMURA Yutaka |

|

| Cette période se réclamait

volontairement de ce passé glorieux. On peut d'ailleurs

noter un changement de style entre le moment o? Napoléon

Bonaparte était premier consul et celui o? il devint

l'Empereur des Français. Alors que la décoration

sous le Consulat était encore dominée par

des références à l'art étrusque

et grec, celle qui s'élabore à partir de

1805, avec la mise en place de l'Empire, donne plus de

place au luxe des matériaux (réalisation

de camées, utilisation du marbre), à une

certaine opulence qui s'éloigne de la « vertu

». Cette « vertu » était à

l'époque comprise comme une certaine rigidité

ou retenue qui aurait été le propre des

républiques romaines et grecques. Les mentalités

étaient vraiment imprégnées de ces

exemples illustres. Au contraire, la bourgeoisie moins

férue d'antiquité préférait

le confort. Finalement, c'est son goût qui s'imposera

par la suite quand les références à

l'antique seront abandonnées. |

| |

|

| |

|

| |

|

▲Jacques-Louis

DAVID

Bonaparte franchissant les Alpes au Grand-Saint-Bernard,

20 mai 1800(huile sur toile)

©NAKAMURA Yutaka |

|

|

MMF

: Ces deux tendances — les références

à l'antiquité et le besoin de confort —

apparurent-elles simultanément ou bien successivement

?

J.B. : Elles apparurent en même temps sous l'Empire.

Beaucoup d'objets présentés à l'exposition

proviennent des petits appartements de l'Empereur et illustrent

bien cette recherche antiquisante secondée par

une volonté de confort. La reconstitution à

l'exposition du salon au Grand Trianon en est un exemple. |

| Elle montre comment l'Empereur, malgré

sa fonction, possédait un goût assez simple

et orienté vers la recherche du confort. Ce mobilier

nous renvoie à la personnalité privée

de l'Empereur, éprise de confort et de tranquillit?,

alors que nous sommes habitués au personnage public

soutenant un style grandiloquent d'inspiration romaine. |

| |

MMF

: Peu de peintres étaient autorisés à

représenter la personne de l'Empereur. Que pensez-vous

des peintres de cette époque, en particulier de

leur relation à la figure de Napoléon ?

J.B. : Le premier peintre de l'Empereur était David.

Un des plus grands portraitistes du temps, Gérard,

son élève, pouvait également représenter

l'Empereur. Il exécuta les principaux portraits

de l'Empereur en grand costume du sacre. Il y eut d'autres

peintres autorisés à peindre l'Empereur

dans ce costume : Ingres, Girodet, Robert Lefèvre.

Comme Napoléon était militaire, simple,

voire un peu rustre, il ne souhaitait pas se soumettre

à des séances de pose. Il ne faisait donc

qu'autoriser la présence à ses côtés

d'artistes. Ils devaient par conséquent posséder

un très grand talent pour saisir sur le vif les

traits d'un homme aussi actif. |

|

|

|

▲François

GÉARD

L'empereur Napoléon 1er en costume de sacre(huile

sur toile)

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

▲Col et

cravate de Napoléon

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

Cette particularité

explique la ressemblance de certains portraits, comme

ceux de David. D'autres, comme ceux de Lefèvre,

sont moins réussis, car il ne put saisir l'homme

dans sa vie et utilisa surtout des gravures et de dessins.

Lefèvre étudia en fait les costumes de l'Empereur

portés par des mannequins dans son atelier. C'est

la raison pour laquelle l'Empereur semble si figée

dans ses toiles. Il est toujours reconnaissable mais plus

sûrement grâce à son costume qu'à

son visage. |

| |

MMF : Nous sommes

étonnés par le caractère somptueux

du costume du sacre de Napoléon. Son apparence

royale tranche avec l'aspect simple et militaire de cet

homme que vous avez évoqué. Y a-t-il une

explication ?

J.B. : Napoléon s'habillait habituellement en uniforme

de colonel de la garde impériale. En cela, il s'inspirait

d'une tradition prussienne inaugurée au XVIIIe

siècle par Frédéric-Guillaume et

Frédéric II, ses modèles militaires

et politiques. En définitive, il porta peu le costume

endossé à l'occasion de son couronnement

et de son mariage avec Marie-Louise. Ce costume rappelait

les vêtements portés par les rois de France

au moment de leur sacre. Par là, il revendiquait

et utilisait une tradition dont il modifiait en même

temps les symboles, puisqu'ils sont ceux de l'Empire. |

|

MMF : Vous dîtes

qu'il favorisa la peinture comme instrument de propagande.

Napoléon eut-il une influence directe sur le style,

l'iconographie ou la raison d'être de la peinture

?

J.B. : Il semble que l'art napoléonien n'ait pas

bouleversé les modes de représentation picturaux.

Entre la fin du XVIIIe siècle et le début

de la période romantique (vers 1820), il y a une

certaine unité stylistique, une constante dans

le traitement de la matière picturale. La seule

rupture dans la peinture concernerait plutôt la

volonté d'y imposer son image.

Nous pouvons parler éventuellement d'une autre

rupture dans un domaine particulier, celui de la peinture

militaire. Dans les peintures du Baron Lejeune, dont plusieurs

toiles sont exposées à l'exposition, —

je pense à La Bataille de la Moskowa — nous

voyons pour la première fois apparaître le

soldat au combat. C'est l'expression d'un sentiment démocratique

apparu avec la Révolution française. L'image

du soldat au combat s'affirmera d'ailleurs au cours du

XIXe siècle jusqu'à prendre complètement

la place des généraux et des maréchaux,

les seuls à être représentés

jusque-là. Les prémices de cette évolution

se trouvent donc chez Lejeune. |

| |

|

| |

|

| |

MMF:Avez-vous

restauré un grand nombre d'œuvres pour cette

exposition ?

J.B. : Oui, un très grand nombre d'œuvres

ont été restaurées à cette

occasion. Toutes les peintures ont subi un examen de leur

surface picturale. La toile de Mme Auzou au sujet du mariage

de Marie-Louise a en particulier fait l'objet d'un travail

approfondi. Certaines pièces de mobilier ont dû

être démontées intégralement

pour intervenir au mieux. |

|

|

|

▲Restauration

des meubles du Trianon.

©NAKAMURA Yutaka |

|

MMF: Pour terminer,

auriez-vous un message particulier à adresser au

public japonais qui se rendra à l'exposition ?

J.B.: Je pense que le public féminin qui visitera

cette exposition pourra être séduit par le

luxe et la préciosité des vêtements

portés par les femmes de cette époque. Ces

grands habits, de goût un peu antiquisant, marquent

une évolution intéressante dans l'histoire

de la mode et du costume. La porcelaine, bien représentée,

pourra certainement intéresser le public japonais.

Enfin, les reconstructions de décors qui montrent

la façon de vivre à l'époque susciteront

sans doute l'intérêt du public. |

|

|

|

|

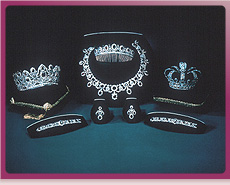

Marie-Éienne NITOT Marie-Éienne NITOT

Parure de l'impératice Marie-Louise

©Musée Chaumet, Paris |

|

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

| dans le cadre

de l'exposition Napoléon

et Versailles : |

| |

| « L'Antiquité

et le goût bourgeois dans

le mobilier Empire à travers

les collections de Versailles » |

|

Date:

Lundi 10 avril 2006, à

10 h.

Lieu: Maison Franco-Japonaise,

Ebisu |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

▲Antoine-Jean

GROS

Le général Bonaparte au pont d'Arcole,

le 17 novembre 1796(huile sur toile)

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

|

|

|

| 3 décembre

2005-19 mars 2006 |

|

|

| ■ |

Adresse |

| |

24, kyomachi,

chuo-ku, KOBE |

| |

|

|

| 8 avril-18

juin 2006 |

Musée

des Châteaux de

Versailles et de Trianon |

|

|