|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

昨年12月から神戸市立博物館で開催中の「ナポレオンとヴェルサイユ」展。

この4月からは江戸東京博物館に場所を移し、

絵画をはじめ、ナポレオン愛用の家具や調度品が展示されるほか、彼が執務し、生活した宮殿室内も再現されます。

今展覧会のテーマでもあり、また今まであまり語られることのなかった

帝政期のヴェルサイユとナポレオンの素顔について、

ヴェルサイユ宮殿美術館学芸員ジェレミー・ブノワ氏に伺いました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ジェレミー・ブノワ氏

©NAKAMURA Yutaka |

|

|

MMF

: 現在日本で開催中の「ナポレオンとヴェルサイユ」展は、2002〜2003年に行われた、ルイ14世からルイ16世時代のヴェルサイユ展の続きとして、ナポレオン・ボナパルト治世下のヴェルサイユを対象にしていますが、ナポレオン執政・帝政期のヴェルサイユはそれ以前の時代と比べて日本ではあまり知られていないように思います。革命以降、特にナポレオンの下で、ヴェルサイユ宮殿はどのように変わったのでしょうか。

ジェレミー・ブノワ氏(以下J.B.): 確かに最初の展覧会で扱ったルイ14世からルイ16世までの時代は、ヴェルサイユ宮殿の一番華やかな時代といえるでしょう。 |

| 今回の展覧会では、ここからヴェルサイユの歴史をさらに下り、ナポレオンの執政・帝政期にヴェルサイユがどうなったかお見せしようと思いました。ナポレオンは初め、宮殿の建物も内装も大改築することを考えていました。王権の象徴であるヴェルサイユを、皇帝の邸宅に変えようと考えたのです。しかし、時間と資金の不足から考えていたことをすべて実現することはできませんでした。 |

| 結局、帝政期に改築したのは、グラン・トリアノン、プティ・トリアノン、アモー(トリアノンの田舎風離宮)に限られています。ナポレオンはグラン・トリアノンの家具をすべて取り替え、ここを別宅とし、1810年にマリー=ルイーズと結婚した後はここに居を移します。今日でも、グラン・トリアノンではナポレオンが使っていた当時のままの家具を見ることができます。ナポレオンが注文した絵画は美術館に展示されています。プティ・トリアノンにも同様に、マリー=ルイーズのための新しい家具を備え付けました。プティ・トリアノンはこうして「女性ための宮殿」となり、マリー=アントワネット以来の伝統を引き継いだのです。 |

|

|

|

▲ロベール・ルフェーブル

『皇妃マリー=ルイーズ』

油彩 1814年

ジョゼフィーヌと離婚した1年後、ナポレオンはオーストリア皇帝の娘、マリー=ルイーズと結婚した。

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

|

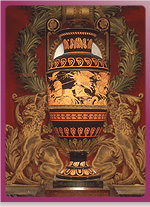

▲セーヴル製作所『アウステルリッツの戦いを描いた花瓶』

ギリシャの壷を模した古代風の花瓶に、ゼウスと同一視されたナポレオンが表されている。

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

MMF

: 帝政様式の特徴とは何ですか。前の時代の様式とはどう違うのでしょうか。

J.B.: 「帝政様式」とは、ルイ16世時代の家具の特徴を引き継いだもので、新古典主義ともよばれます。ルイ16世時代の家具は18世紀の意匠である装飾に古代のモチーフを用いたのに対し、帝政様式は古代のオブジェをそのまま模倣することを好みました。帝政期の家具はずっとシンプルで、彫刻された装飾が少ない代わりに、単純な形態に金色ブロンズの化粧板をかぶせるなど、新しい装飾の仕方を試みています。

「帝政様式」とは曖昧な言葉で、この様式には複数の影響が混在しています。まず、ポンペイなどの遺跡発掘の際に見つかった古代の物品からの影響(三つ足のテーブル、大理石の王座など)。 |

| そして、革命後登場した新たな市民階層ブルジョワジーの趣味の影響です。ブルジョワジーは王侯貴族とは異なる独特の趣味をもっていました。例えば、快適さを追求して、全体にクッションをかぶせ絹織物で覆い、木の部分をほぼ完全に隠した椅子を生みました。このような傾向は、第二帝政や19世紀末に展開する様式の先駆けとなっています。 |

| |

MMF:

古代への参照と、快適さの追求は、同時に起こったのですか?

J.B.: 帝政期には同時に表れるといえるでしょう。今回展示されている家具の多くは皇帝のアパルトマンにあったものですが、これらには古代の探求に快適さの好みが加わっています。展覧会で再現されているグラン・トリアノンの「午餐の間」はそのいい例です。ご覧いただけば、皇帝がその地位に比してとても質素で、快適さを求める趣味をもっていたことが分かります。 |

|

|

|

▲グラン・トリアノンの午餐の間

©NAKAMURA Yutaka |

|

| 私たちはローマに着想を得た大げさな様式を支持した公の場でのナポレオンに馴染んでいますが、これらの家具は快適さと静けさを好んだ一個人としてのナポレオンの個性を明かしてくれます。 |

|

▲ ジャック=ルイ・ダヴィッド『サン=ベルナール山からアルプスを越えるボナパルト(1800年5月20日)』油彩

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

MMF

: ナポレオンの肖像を描いた画家は限られていますね。ナポレオンと絵画の関係について教えてください。

J.B. : ナポレオンの首席画家はダヴィッドです。そして、この時代の重要な肖像画家ジェラールはダヴィッドの弟子ですが、彼も戴冠式の衣装をつけたナポレオンの肖像を描いています。ほかに戴冠式の衣装のナポレオンを描いた画家にアングル、ジロデ、ルフェーヴルがいます。

ナポレオンは軍人なので、素朴で少々粗野といってもいい人でしたので、絵を描くためにポーズをすることを嫌いました。画家たちはナポレオンのそばにいることを許されるだけだったので、動き回るナポレオンを見ながら特徴を描き取る才能が必要でした。 |

ダヴィッドの描いたナポレオンの肖像画のいくつかが似通っているのはそのためです。ルフェーヴルの作品がそれほどうまく描けていないのは、この画家が動いている人を捉えるのが苦手で、版画やデッサンをもとに制作していたことに起因します。ルフェーヴルは、アトリエでナポレオンの衣装を人形に着せてデッサンしました。

ナポレオンが肖像画でこわばってみえるのはそのためです。肖像画でナポレオンがナポレオンと見分けられるのは、その顔よりも衣装のおかげだと言ってもいいかもしれません。 |

| |

MMF

: 戴冠式の衣装は驚くほど豪奢ですね。王様のように立派な姿は、先ほどおっしゃった素朴な軍人としてのナポレオンと対照的ですね。

J.B.: ナポレオンは普段は近衛隊の大佐の制服を着ていました。軍服を着るというのは、ナポレオンが自らの軍事的政治的規範としたフリードリヒ二世が始めた18世紀以来のプロシアの伝統をまねたのです。そういうわけで戴冠式の衣装は、戴冠式とマリー=ルイーズとの結婚式のときしか着ませんでした。この衣装は、フランス歴代の国王が戴冠式に着た衣装を思わせます。そうすることによって、伝統を引き受け、利用し、同時に王の象徴から皇帝の象徴へと修正したわけです。 |

|

|

|

▲フランソワ・ジェラール『戴冠式の正装の皇帝ナポレオン』油彩

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

|

|

戴冠式の際にナポレオンが着用した胸飾り。戴冠式の肖像画にも描かれている。 戴冠式の際にナポレオンが着用した胸飾り。戴冠式の肖像画にも描かれている。

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

| |

MMF: ナポレオンが自らの権力のために、どのようにイメージを利用したか教えていただけますか。

J.B. : ナポレオンは、自らの栄光のためにメディアを使った最初の人だといえるでしょう。メディアとは、主に絵画と彫刻です。ナポレオンは自分の胸像や肖像画をすべての公共建築に置かせました。ナポレオン芸術はすべて、皇帝を好意的な見方で描き出すプロパガンダ芸術といえます。勇敢さ、寛容さ、それに優美さなどナポレオンの長所が前面に押し出されています。

ナポレオンのもうひとつの側面を知るには、風刺漫画に描かれたナポレオンを見るといいでしょう。こちらはもちろん、とても敵意のこもったイメージが描かれています。ナポレオンの本当の人間性は、ひとつの絵を見ただけでは分かりません。公式肖像画と風刺漫画のちょうど中間に、ナポレオンの本当の姿を見いだすことができるのかもしれませんね。 |

|

MMF: ナポレオンはプロパガンダとして絵画を好んで用いたとおっしゃいましたが、ナポレオンはこの時代の絵画の様式や、図像、絵画のあり方に影響を与えましたか?

J.B.: ナポレオン芸術は、絵画の表現方法をそれほど変えはしなかったようです。18世紀末からロマン主義の時代の初め(1820年頃)まで、絵画の様式は一貫しており、素材の扱いも変わっていません。唯一の変化は、ナポレオンの自分のイメージをそこに織り込みたいという意志が表れていることでしょうか。

あるいは、特定の分野、戦争画の分野では変化があったといえるかもしれません。展覧会にも複数出品されているルジュンヌ男爵の作品、例えば『モスクワ川の戦い』には、戦う兵士が初めて描かれています。これは、フランス革命とともに生まれた民主主義的感情の表れです。戦う兵士の描写は19世紀を通じて一般化し、やがて将軍や元帥をしのいで兵士だけが描かれるようにまでなります。その発端がルジュンヌだというわけです。 |

| |

|

| |

|

| |

MMF

: 今回の展覧会のために、数多くの作品を修復なさったそうですね。

J.B. : そうです。この機会に多くの作品を修復しました。すべての絵画の表面を点検しましたし、特にマリー=ルイーズの結婚を描いたオズ夫人の作品は、丁寧な修復作業がなされました。家具は、修復しやすいように全部解体したものもあります。

MMF : 最後に日本の観客にメッセージをお願いします。

J.B. : 女性のみなさんは特に、この時代の女性が着ている豪華で凝った洋服に魅了されることでしょう。

これら少々古代趣味の衣装は、服飾の歴史のなかでもおもしろい発展を遂げています。陶器も多く展示され、日本の方は関心をもたれるのではないかと思います。 |

|

|

|

▲トリアノンにある家具を修復する工房。写真と同じ椅子が修復を終えて今回の展覧会に出品されている。

©NAKAMURA Yutaka |

|

| それから、当時の生活様式を再現した部屋は、きっと興味深くご覧になっていただけると思います。 |

|

|

|

|

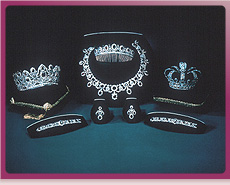

マリー=エチエンヌ・ニト『マリー=ルイーズの宝飾品』 マリー=エチエンヌ・ニト『マリー=ルイーズの宝飾品』

©Musée Chaumet, Paris |

|

| |

|

|

|

| |

| |

|

| |

| |

| 『ナポレオンとヴェルサイユ』展開幕の機会に来日するブノワ氏の講演会を開催いたします。 |

| |

『ナポレオン時代の装飾様式:

ヴェルサイユ宮殿のコレクションをめぐって』 |

|

日時:2006年4月10日(月)10:00〜

場所:恵比寿・日仏会館 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

インタビュー:

阿部明日香 |

2006年1月9日

ヴェルサイユ、グラン・トリアノンにて

著者プロフィール:

東京大学およびパリ第一(パンテオン・ソルボンヌ)大学博士課程。

専門はフランス近代美術、特にその「受容」について研究中。 |

|

| |

|

| |

|

|

|

▲アントワーヌ=ジャン・グロ

『アルコル橋のボナパルト将軍

(1796年11月17日)』油彩

©Jean-Marc Manaï,

Château de Versailles |

|

|

|

|

|

|

| ■ |

会期 |

| |

2005.12.3-2006.3.19 |

|

|

| ■ |

会場 |

| |

神戸市立博物館 |

|

|

| ■ |

所在地 |

| |

兵庫県神戸市中央区京町24 |

|

|

| ■ |

開館時間 |

| |

9:30-17:00

但し金曜、土曜は19:00まで

(入館は閉館30分前まで) |

|

|

| ■ |

休館日 |

| |

月曜日 |

|

|

| ■ |

観覧料 |

| |

一般:1,300円

高校・大学生:950円

小・中学生:500円 |

| |

|

|

|

| ■ |

会期 |

| |

2006.4.8-2006.6.18 |

|

|

| ■ |

会場 |

| |

江戸東京博物館 |

|

|

| ■ |

所在地 |

| |

東京都墨田区横綱1-4-1 |

|

|

| ■ |

開館時間 |

| |

9:30-17:30

但し土曜は19:30時まで

入館は閉館30分前まで |

|

|

| ■ |

休館日 |

| |

月曜日 |

|

|

| ■ |

観覧料 |

| |

一般:1,300円

大学生・専門学校生:1,040円

小学生・中学生・高校生・65歳以上:650円 |

|

|

| ■ |

URL |

| |

博物館

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ |

| |

|

| ヴェルサイユ及びトリアノン宮殿美術館日本語公式サイトはこちら |

|

|

|

|

|

|

|

| ■ |

ブティックでは、「ナポレオンとヴェルサイユ」展の公式カタログ(2,300円)のほか、ヴェルサイユ宮殿ゆかりの品々をご紹介しております。 |

|

|

|

|

|

*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。