18世紀まで改築が重ねられてきました。ローマ時代にはここにカストラムと呼ばれる要塞がありました。

敷地に接して2つの通りがありますが、なんと名前が<天国通り>と<地獄通り>!

大公の住居の最も古い部分は地獄通り側にあり、木骨と石を組み合わせた造りで、

塔などもあり、中世の趣きを感じさせます。

天国通り側の建物はルネサンス様式となっています。

博物館の展示は、まず古代ギリシヤ・ローマ時代から連綿と続くワインの歴史を、壷や彫刻に記された酒神などを見せながら紐解くことから始まります。その次はブルゴーニュ・ワインの特長をつかさどるテロワール(=土地)とクリマ(=天候)、そして銘柄と産地などの説明のコーナーです。3番目の展示室はぶどう畑の様子が紹介されています。剪定ばさみ、収穫時に使うかごなど伝統的な用具や畑で働く人々の服装などを紹介しつつ、古い写真も展示しており、さながらブルゴーニュの民俗博物館のようでもあります。4番目の部屋は発酵、熟成の説明で、樽や瓶詰めに使う器具などが展示されています。

2階の展示室ではボトル、陶製や革製の壷、グラス、テスタヴァンと呼ばれるテイスティング用具、ラベルなどのコレクションが並んでいます。面白いのがブルゴーニュのボトルの形の移り変わりで、17世紀からの瓶が並んでいますが、昔はほとんど正円で、現在のなで肩のフォルムとなったのは19世紀半ばのことでした。またボトルが輸送や保存に使われるようになったのは、いいコルクの栓詰めシステムができた18世紀になってからです。

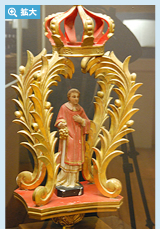

ぶどう畑の守り神は、その名前の最初がワインと同じ発音だから、という理由で聖ヴァンサン(ヴィンセント)とされていますが、ボーヌでは1月に聖ヴァンサンのお祭りがあり、その彫像や祭具なども飾られています。結婚するカップルに銀杯を贈り、結婚式はそれを使って花婿と花嫁が出席者にワインを振る舞う伝統や、子供の洗礼の時にワインの雫を口に含ませるなど、この地ならではの興味深い慣習も紹介されています。いかにブルゴーニュの人々がワインを慈しんできたかということがわかります。この他には1880年代の暮らしを再現した部屋などもあり、最後の部屋には、この美術館のためにジャン・リュルサ(Jean Lurçat)が制作した巨大なタピスリー≪ワイン≫が展示されています。

▲1880年代の暮らしを再現した部屋。 ▲1880年代の暮らしを再現した部屋。 |

▲展示室の壁いっぱいに飾られたタピスリー ▲展示室の壁いっぱいに飾られたタピスリージャン・リュルサ作≪ワイン≫、1947年。 |

▲馬車小屋の中にあるワイン作り用具。

▲馬車小屋の中にあるワイン作り用具。本館を出たら大公の馬車置き場だった小屋へ。昔の大樽やぶどうの圧搾機が並んでいます。ここを見学してワインの知識をつけて、カーヴやぶどう畑を訪れると一段と興味が増すことでしょう。

- 所在地

Hôtel des Ducs de Bourgogne

Rue d'Enfer

21200 BEAUNE - Tel

+(0) 3 80 22 08 19 - Fax

+(0) 3 80 24 56 20 - E-mail

musees@mairie-beaune.fr - URL

www.musees-bourgogne.org - 開館時間

<12月1日〜3月31日>

・9:30-17:00

<4月1日〜11月30日>

・9:30-18:00 - 休館日

12月1日〜3月31日の火曜日、

12月25日、1月1日 - 入館料

一般:5.5ユーロ

11歳以下:無料

*同じチケットでボーヌ美術館への入館可能。

- MMFインフォメーション・センターでは、施療院やディジョン美術館の図録のほか、ブルゴーニュ地方に関するガイドブックなどを閲覧いただけます。

*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。