▲サン=ピエール宮の名で親しまれているリヨン美術館のファサード。

▲サン=ピエール宮の名で親しまれているリヨン美術館のファサード。テロー広場に建つリヨン美術館は、かつてベネディクト派のダム・ド・サン=ピエール女子修道院として使われていました。

フランス革命後は、聖職者の資産が国有化され、革命政府はこの建物のなかに美術館を設けることを決定しました。併設された美術学校は、とりわけ絹織物工場の図案職人の教育の場となり、年次サロン展も行われるようになります。そしてこの頃、誕生したばかりのリヨン派*の画家たちの作品によって、コレクションは充実していきました。19世紀初頭には、110点の名画を国から譲り受け、またガリアの都にちなんだ考古学ギャラリーも開設されることになったのです。

リヨンの人々は、この美術館を修道院時代の名にちなんで、今もサン=ピエール宮(Palais Saint-Pierre)と呼び親しんでいます。

▲美術館入り口前のテロー広場。 ▲美術館入り口前のテロー広場。 |

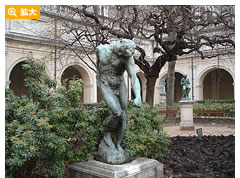

▲美術館の中庭にあるロダン(Auguste Rodin)の作品。 ▲美術館の中庭にあるロダン(Auguste Rodin)の作品。 |

中庭をぐるりと囲むようにして建つ美術館には、修道院時代の歴史を彷彿とさせる荘厳な礼拝堂(Chapelle)があります。堂内を飾るのは、新古典主義、ロマン主義の大理石像。街の喧騒が嘘のように感じられる静寂な空気が漂います。

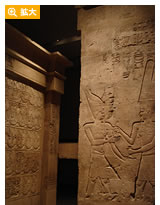

2階に上がりプトレマイオス4世(Ptolemaios IV)時代の巨大な石門をくぐると、古代エジプトの石碑や古代ギリシアの遺跡から発掘された壁画や器類などが並ぶ、古代エジプト・ローマの展示室。

なかでもアテネのアクロポリスから発掘された大理石のコレー像は、古代コレクションの白眉といわれています。

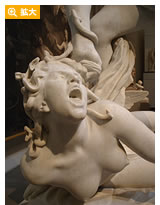

▲礼拝堂内にあるマルケスト(Laurent-Honoré Marqueste)による《ペルセウスとゴルゴン》1890年。 ▲礼拝堂内にあるマルケスト(Laurent-Honoré Marqueste)による《ペルセウスとゴルゴン》1890年。 |

▲古代エジプト・プトレマイオス4世時代の石門。 ▲古代エジプト・プトレマイオス4世時代の石門。 |

▲古代ローマの展示室。 ▲古代ローマの展示室。 |

美術館の3階へ通じる大階段は、1870年代に行われた増築工事の際に新設されたものです。大階段を囲む壁には、リヨン出身のピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(Pierre Puvis de Chavannes)による、《芸術と詩神(ミューズ)が愛する聖なる森》と題された一連の装飾壁画が描かれています。

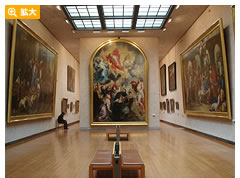

3階は、15世紀国際ゴシック様式の絵画から19世紀までのイタリア、フランス、オランダ、フランドルの作品が並びます。フランスのアカデミーの指導的画家だったル・ブラン(Charles Le Brun)の《キリストの復活》(1674-1676)は、ルイ14世(Louis XIV)への忠誠を喧伝する作品ともいわれ、プッサン(Nicolas Poussin)の《エジプトへの逃避》は、フランスの国宝に指定されている名作です。

▲ピュヴィス・ド・シャヴァンヌによる大階段の装飾壁画。 ▲ピュヴィス・ド・シャヴァンヌによる大階段の装飾壁画。 |

▲3階絵画展示室入り口。 ▲3階絵画展示室入り口。 |

▲17世紀から18世紀のフランスとフランドル絵画の展示室。正面はルーベンス(Peter Paul Rubens)の《イエスの怒りの世界から身を守る聖ドミニクと聖フランソワ》。 ▲17世紀から18世紀のフランスとフランドル絵画の展示室。正面はルーベンス(Peter Paul Rubens)の《イエスの怒りの世界から身を守る聖ドミニクと聖フランソワ》。 |

▲プッサン《エジプトへの逃避》17世紀 ▲プッサン《エジプトへの逃避》17世紀© Photo RMN / René-Gabriel Ojéda |

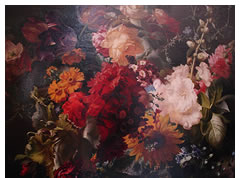

▲リヨン派《岩壁に咲く花》1851年

▲リヨン派《岩壁に咲く花》1851年そしてこれらの作品に続くのが、この美術館の創立と発展に大きな役割を果たしたリヨン派の「花のサロン(Salon des fleurs)」です。ここに展示された花の静物画は、絹織物で繁栄を極めた当時のリヨンの華やぎを物語っているかのようです。

もちろん花の作品以外にも多くのリヨン派の絵画が鑑賞できます。こぢんまりした展示室の4面に展示されているのは、ロマン主義と象徴主義をつなぐ重要な役割を果たしたリヨン派の画家ルイ・ジャンモ(Louis Janmot)の連作《魂の詩》。油彩画18点と素描16点からなる連作は、画家が40年以上の歳月を費やして描き上げた代表作です。これらの作品は、友人の画家ドラクロワ(Eugène Delacroix)の尽力を得て、1855年に開催されたパリ万国博覧会にも出品されました。

小さな階段を上がれば、リヨン美術館の最後を飾る展示室です。フランス写実主義の創始者クールベ(Gustave Courbet)から、ピサロ(Camille Pissarro)、モネ(Claude Monet)、ゴーギャン(Paul Gauguin)、さらにはピカソ(Pablo Picasso)、マティス(Henri Matisse)、藤田嗣治(Tsuguharu Fujita / Léonard Foujita)まで、この展示室では19世紀から20世紀に至るフランス美術の変遷の歴史を名画とともにたどることができます。

▲モネ《テムズ河のチャリングクロス橋》1903年 ▲モネ《テムズ河のチャリングクロス橋》1903年 |

▲ゴーギャン《ナヴェ・ナヴェ・マハナ(かぐわしき日々)》1896年 ▲ゴーギャン《ナヴェ・ナヴェ・マハナ(かぐわしき日々)》1896年 |

- *

- リヨン派(École lyonnaise):フランス・ルネサンス期、リヨンの美術学校やサロンを拠点に活動した画家たちを指す。観念的で夢想的な表現が特徴。

- 所在地

20 place des Terreaux 69001 Lyon - Tel

+33 (0)4 72 10 17 40 - Fax

+33 (0)4 78 28 12 45 - URL

http://www.mba-lyon.fr/mba/ - 開館時間

<美術館>

10:00-18:00

(金曜日は10:30-18:00)

<中庭>

夏季:7:30-19:00

冬季:7:30-18:00 - 休館日

火曜日、祝日 - 入館料

常設展示/7ユーロ

企画展示/9ユーロ

常設展と企画展共通/12ユーロ - アクセス

メトロC線オテル・ド・ヴィル(Hôtel de Ville)駅より徒歩。

- MMFにご来館いただきますと、インフォメーション・センターにて、リヨン美術館のカタログやパンフレットなどを閲覧いただけます。

*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。