�@�t�����X�œ�����ނ̑��̂Ƃ��Ďg����Z���~�b�N�icéramique�j�ɂ́A�傫��������4�̃J�e�S���[�����݂��܂��B�Ñ�M���V�A�̃e���R�b�^�̓y���A�����̗L���ȓ��H�A�x���i�[���E�p���V�[�iBernard Palissy�j�̎{�ցi���䂤�j������܂ށu�|�g���[�ipoterie�j�v�A�����݂̂���Ɠ��Ȏ����������̍���ō����u�b��i�������j�igrès�j�v�A���H�����S�y�Ɏ��ցi����������j�������ďĂ��グ��u�t�@�C�A���X�ifaïence�j�v�A�����ăJ�I�������ޗ��Ɋ܂ށu����iporcelaine�j�v��4��ނł��B�����ق̓W���̓������ɂ�����1�K����̃M�������[�ł́A�������������킪��ޕʂɓW������Ă���A�Z���~�b�N�̊�{����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂��B

���k�ւ̔ʼn���R�s�[�����t�F���b�N�X�E�u���b�N����(Felix Bracquemond)��̃t�@�C�A���X�B�s���\�[�̐H��Z�b�g�t�@1866�N �@

���k�ւ̔ʼn���R�s�[�����t�F���b�N�X�E�u���b�N����(Felix Bracquemond)��̃t�@�C�A���X�B�s���\�[�̐H��Z�b�g�t�@1866�N �@©RMN / Jean-Gilles Berizzi

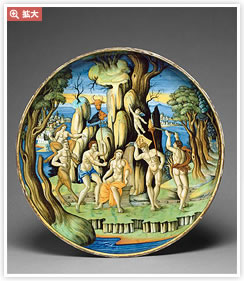

�@�����ق�2�K�ł́A�n��ʁA�������ʂɃt�@�C�A���X�Ǝ���̃R���N�V���������ނ���Ă���A���ꂼ��̒n��̓��F��������W���ƂȂ��Ă��܂��B�t�@�C�A���X�̓W���ł̓C�^���A�̃}�����J�āiMajolique�j��A�C�X�����̃C�Y�j�N�iIznik�j�ȂǁA�ЂƖڂł���Ɣ��ʂł���Ɠ��ȐF�����Ƒ����̃X�^�C�������R���N�V��������ۓI�ł��B����̓W���ł́A��͂�h�C�c�̃}�C�Z���iMeissen�j��t�����X�̃Z�[�����iSèvres�j�Ƃ��������[���b�p�̏d�v�Ȑ������̍�i���������܂���B�Ƃ�킯�Z�[�����̎���́A�Z���u���[��G�������h�O���[���Ȃǂ̃G���K���g�ȍʐF���{����Ă���A�ق��̐������ƈ�����悷���Ő������ꂽ�I�[��������Ă��܂��B

�@�����[�W���ẴM�������[���A�����ق̍ł��d�v�ȃZ�N�V�����ł���̂͂����܂ł�����܂���B18���I�����猻�݂Ɏ���܂ł́A����Ƃ�����X�^�C���̃����[�W���Ă����̃Z�N�V�����ɏW�߂��Ă��܂��B

�@18���I�̃A���g�����ݎ���̃����[�W���̎���ɒ��ڂ���ƁA�����ȉԂ̃u�[�P����̉���葕�����g�p�������̂��命�����߂Ă��܂��B�܂����̑����ƕ��s���ău���[�̃��C���������Ă���̂��A���̎���̃����[�W���Ă̓����ł��B

�@19���I�ɓ���ƁA�����̃��]���̋����ɔ����A����̃f�U�C����p�r�͕��L�����̂ւƈڂ�ς���Ă����܂��B�W���i�ɂ��ґ�ȑ������{���ꂽ��⋹���Ȃǂ̒����������A�����[�W���̎��킪�A�H��ɂƂǂ܂炸�A�����̑����|�p�Ƃ��Ă����W���Ă����l�q���m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂����̃M�������[�ł͑����I�ȃf�U�C����F�t�����Ȃ��ꂽ��i�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�^�����ȍ�i���������Ƃɂ��C�t������܂��B����̓����[�W���̎��킪�A���ȍʐF���{���ꂽ�H��Ɉ������Ƃ�Ȃ��A��ǂ݂̂Ȃ������̔������������Ă������炱�������ł������̂ł��B1878�N�̃p������������ɏo�i���ꂽ�v�[���Ђ̃e�[�u�������̈ꎮ�́A�����̃����[�W���Ă̑�\��̂ЂƂŁA�u�O�����E�h�E���v�i���ЂƗ��̕ā��̈Ӗ��j�ƌĂ�鎵��ɂ�铧�����͗l����������̍���i�ł��B

���A���B�����h�iHaviland�j�Ђ̎���B�s�l�̓��̌`�������^�o�R�p�e��t�@1850�N���@

���A���B�����h�iHaviland�j�Ђ̎���B�s�l�̓��̌`�������^�o�R�p�e��t�@1850�N���@©RMN / Jean-Gilles Berizzi

�@19���I������20���I�O���ɂ����ẮA�A�[���E�k�[���H�[��A�[���E�f�R�Ƃ���������̗���ɏ�����f�U�C����������ق��A����Ɏ��p�I�ȃt�H������f�U�C���̂��̂�����Ă��܂��B����E����ɂ͌����Ƃ�I�[�g�N�`���[���̃��]���ƃR���{���[�V�������������i�Ȃǂ������A���������W���i����̓����[�W���̎��킪�`���Y�ƂƂ��Ă����łȂ��A�����Ɍ������A�[�g�̕\����i�Ƃ��Ă��\�����߂Ă��邱�Ƃ��`����Ă��܂��B

��ԋe�̏����ȉԂ����������Ɏ{���ꂽ�u�o���{�[�ibarbeaux�j�v�ƌĂ��͗l�́A18���I����p�ɂɎ���Ɏg�p����܂����A�Ƃ�킯�t�����X�̉��܁A�}���[=�A���g���l�b�g�iMarie-Antoinette�j�����������ƂŒm���Ă��܂��B

�mFIN�n

- ���ݒn

8 bis, place Winston Churchill 87000 Limoges - Tel

+33�i0�j5 55 33 08 50 - Fax

+33�i0�j5 55 33 08 55 - URL

http://www.musee-adriendubouche.fr/ - �J�َ���

10 : 00-12 : 25�A14 : 00-17 : 40 - �x�ٓ�

�Ηj���A1��1���A12��25�� - ���ٗ�

��ʁF4.5���[��

���������F3���[��

- B1F�C���t�H���[�V�����E�Z���^�[�ł́A�A�h���A���E�f���u�[�V�F���������픎���ق̊֘A���Ђ��{�����������܂��B

������MMMweb�T�C�g�X�V���̂��̂ł��B�\���Ȃ��ύX�ƂȂ�ꍇ���������܂��B�ڍׂ͊ό��ǃz�[���y�[�W���ł��m�F�����������AMMM�ɂ����ق̏エ�����˂��������B