2010.11.1�i���j

�挎�����������A�������_�˂̊X�Ō������t�����X�̃A�[�g�����Љ�܂��B

�����́u�_�˃t�@�b�V�������p�فv�ł��B

�挎�f�ڂ����_�ˎs������L�O�����ق��������������10���قǂ̏ꏊ�ɂ���A�_�˃t�@�b�V�������p���B�Z�b�A�C�����h�̗������Ȃ��A�������Ƃ����~�n�ɑs��Ȕ��p�ق̎p������܂��B

���̔��p�قł͖ܘ_�G�߂��Ƃ̊��W�Ə�ݓW���y���ނ��Ƃ��ł��܂����A������MMFweb�T�C�g�Ńi�|���I���iNapoléon Ier�j�䂩��̃p�����A�����@���b�h�p���@���Љ�Ă���܂��̂ŁA�����ł��A�i�|���I�������Љ�܂��B

��O�̋��̂��ڈ�ł��B�s��ȃX�P�[���̔��p�قł��B

��O�̋��̂��ڈ�ł��B�s��ȃX�P�[���̔��p�قł��B

�W����i�̈ߑ������C�A�E�g����Ă��������̃T�C���B�������炷�łɋC�������g���Ă��܂��B

�W����i�̈ߑ������C�A�E�g����Ă��������̃T�C���B�������炷�łɋC�������g���Ă��܂��B

1�K�ɂ��郉�C�u�����[�̓�����B�����ł̓t�@�b�V�����Ɋւ���DVD��e�펑�����{�����邱�Ƃ��ł��܂��B

1�K�ɂ��郉�C�u�����[�̓�����B�����ł̓t�@�b�V�����Ɋւ���DVD��e�펑�����{�����邱�Ƃ��ł��܂��B

���C�u�����[�̎�O����G���x�[�^�[�ɏ��A��K�ցB��ݓW�̓���������Ƃ����i�|���I��1��������܂��B���̕��͂܂������ŋ����̐��������Ă��܂��B�قړ��g��Ǝv����i�|���I�����ڂ̑O�ɓˑR�����̂ł�����A�����̂����R�ł��ˁB�i���͎��͂�����ς�̂�2��ڂł����A�܂����Ă����Q�̐��������Ă��܂��܂����B�j

�N�����m��A�t�����X�̉p�Y�i�|���I���A���̌����ȁu�Պ����̐��������i�|���I���v���Ȃ�������̂��A�����ɂ͑�ςȃG�l���M�[�ƘJ�͂��K�v�������͂��ł��B

�Ȃ����̃i�|���I���̈ߑ��̍Č������悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂��A�w�|���̕l�c����ɂ��f�����܂����B

�u��Ή������I���Ɍ������A�������ߑ㉻����ł��ے��I�Ȏ����̓t�����X�v���ƌ�����Ǝv���܂��B�����I�Ȃ��Ƃ����łȂ��A�����ɂ����Ă��s���K���̑䓪�A�Y�Ɗv���ɂ��H�Ɛ��i���Ȃlj���I�Ȏ����̘A���ł����B�t�����X�v������n�܂����ߑ㕞���́A���̌�i�|���I������ɔ��B�𐋂��A1804�N�̑Պ����̈ߑ��A���Ȃ킿���[���b�p�̓`�����ƐV�f�U�C�����ܒ�����Đ��܂�Ă����i�|���I���X�^�C���́A�M���V����[�}�����f�i������ă��[���b�p�I�ȍ����ƃX�P�[���������̂ł����B���̌�̐��������̋V��ߑ��̓T�^�Ƃ��Č��݂܂Ŏg�p����Ă��܂��B

���ق͐����ߑ��̎��W�ɓ�����A��ԏd�v�ȃ^�[�j���O�|�C���g�A�������S�Ă̐l���m���Ă��č��ł���A�ƑS�Ă����i�|���I���̑Պ����ߑ���I�����܂����B

�ߑ��̂قƂ�ǂ́A�������Ȃ��̂ŁA�����̋Z�p���Č����A�ŐV�̋Z�p�������čČ����悤�Ǝ��݂��̂ł��B1804�N�����̈ߑ��삵���h�J�H�[�A����H�[�����݂��c�Ƃ��Ă���A�����̎������������c���Ă����̂ŁA�Č��ɓ��ݐ�܂����B�v�Ƃ̂��ƁB1804�N�����̍H�[�����݂��c�Ƃ��Ă���A�Ƃ����_�ɂ́A��͂�t�����X�̓`���╶���̉��s���������������܂��B

�i�|���I���̃V���{���ł���u�~�c�o�`�v�B�c��Ƃ��Č����̖�͂́u�h�v�ł������A�g�ɂ����肷����̂ɂ͍D��Ń~�c�o�`���g���܂����B

�i�|���I���̃V���{���ł���u�~�c�o�`�v�B�c��Ƃ��Č����̖�͂́u�h�v�ł������A�g�ɂ����肷����̂ɂ͍D��Ń~�c�o�`���g���܂����B�����Ă��̈ߑ��̍Č��Ŕ��ɋ�J�Ȃ������_�����₵���Ƃ���A��i�|���I���̎���́g�S�[���h�h�J�h�ƌĂ��������g�p����Z�p�����݂͂����قƂ�ǔp��Ă��܂��Ă��܂��B���̃p�X�}���g���[�i�[����E�i�|���I���̃`���j�b�N�̑��̕����̖[����j��V�[�N�C���i�~�Տ�̋��p�[�c�j�Ȃǂ́A �����͋��ɋʂ��n���}�[�Œ@���ĉ~�Տ�ɂ��Ă����̂ł��B���̍Č��ɂ������Č^�őł������Ȃnj���Ȃ��߂����@�Œ��킵�܂������A����ꂽ�Z�p���o���邾�������ɍČ����邱�Ƃ�ڎw�����̂ŁA��R�̎��ԁA�����A�����Ґ����K�v�ł����B�܂��A���[���b�p�ł́A���{�̂悤�ȓV�R�����������������f���炵���Ƃ����l���͂Ȃ������̂��A�{���V�R�����Ő��߂�ׂ��^�g�̃}���g�������������g�p�������߁A���X�����ɐ��߂���������ƁA���낢��Ƌ�S���܂����B��Ƃ�����������Ă��܂����B

�����̎������������c���Ă����Ƃ͂����A����Ɍg��������X�̂���J�͑z���ȏ�̂��̂��������Ƃł��傤�B

��15�L���O��������Ƃ������[�u�B

��15�L���O��������Ƃ������[�u�B�����̂��b������܂������A����ł����炵���{�����[���̌��ł��B

�i�|���I���̃C�j�V�����ł���uN�v���h�J����Ă��܂��B

�i�|���I���̃C�j�V�����ł���uN�v���h�J����Ă��܂��B���ꂪ�S�Ď�d���ɂ��h�J���Ƃ������Ƃ��l����ƋC�̉����Ȃ�悤�ȍ�Ƃł��B

�_�˃t�@�b�V�������p�ُ�ݓW�ł́A���̃i�|���I���̑Պ����̈ߑ��̍Č��ȊO�ɂ������A�t�@�b�V����������Ɋւ��鋻���[���W��������Ă��܂��B

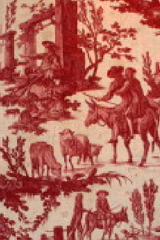

�Ⴆ�A���F���T�C���ɒ��߂��p���ߍx�̒��A�W���C=�A��=�W���U�X�iJouy-en-Josas�j�̍H��ō��ꂽ�ؔŁE���ł�p���Đ��Y���ꂽ�u�g�����E�h�E�W���C�iToile de Jouy�j�v�Ƃ������n�B����̓t�����X�̓`���I�ȃv�����g���n�Ƃ��čL���m���Ă���A�}���[=�A���g���l�b�g�iMarie-Antoinette�j��i�|���I����������K�ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�ǂɂ͂��̐��n���g�����e�[�u���N���X���W������Ă��܂��B���{�����ɂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�����`�����X�̂Ȃ��M�d�ȓW�����ł��̂ŁA�݂Ȃ���A������K�ꂽ�ۂɂ͕ǂ������Ȃ������������B

���ɂ��u���[�u�E���H�����g�v�̕�����A�u�g�����v�̓W���Ȃǔ��ɋM�d�ȓW�����ς邱�Ƃ��ł��܂��B�g�����Ƃ̓I�[�g�E�N�`���[���ɂ͌������Ȃ����ɏd�v�Ȃ��́B�I�[�g�E�N�`���[���ł́A���ɍ����ŋM�d�ȍޗ��Ŏ��s�͂ł��܂���B�����ŖؖȒn�̌^�ʼn��x�����D�����s���������ł��B���[�u�E�A�E���E�t�����Z�[�Y�₻�̑����܂��܂Ȍ^�̃g�������W������Ă��܂��B�t�@�b�V�����̕�������Ă�����ɂ́A�h���X��m���̍\�������ɗ������₷���W���ł��B��܂����ăg�����ɐG��Ă݂邱�Ƃ��ł��܂��B

�g�����̃R�[�i�[�B�E�������[�u�E�A�E���E�t�����Z�[�Y�̃g�����B

�g�����̃R�[�i�[�B�E�������[�u�E�A�E���E�t�����Z�[�Y�̃g�����B

�V���N�̌����ɔ��������[�u�E���H�����g�̕����B

�V���N�̌����ɔ��������[�u�E���H�����g�̕����B

18���I�̏������g���Ă�����q�����X�W������Ă��܂��B

18���I�̏������g���Ă�����q�����X�W������Ă��܂��B

���[�u�E�A�E���E�t�����Z�[�Y�i�����j�ƃ��r�E�A�E���E�t�����Z�[�Y�i�j���j����n�܂��ăt�����X�̃��[�h�̕ϑJ���͂�����ƌ��ĂƂ邱�Ƃ��ł���W���������܂��B�����āA�R�R�E�V���l���iCoco Chanel�j�̃��[�h�Ȃǂ��o�āA����̎������̃X�^�C���Ɉڂ��Ă����̂ł��B

�����ł��Љ�����ɂ���ݓW���ɂ��܂��܂��W����i�͂���܂����A���W���J�Â���Ă��܂��B�Ƃɂ�����x�����^��邱�Ƃ������߂��܂��B�܂��Ɂu���{�̂Ȃ��̃t�����X�v�ł��B

�u20���I���̍ō��̋Z�p�ōČ����������̑Պ����̈ߑ���18���I�̃��R�R�ߑ���A20���I�ŏ��̃I�[�g�E�N�`���[���̎h���イ�Ȃǂɂ͋y�Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A�W�b�N������Ό�����A�ō��̋Z�p���g���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B��R�̐E�l�̋Z�A�������̎��O�����̂悤�ȑf���炵���h���X����ꂽ�Ǝv���܂��B�v

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[