2013.12�� ���

���s�́u�a�v�̋�ԂɃ��_���A�[�g���Z���B

�p���E�f�U�C���E�B�[�N 2013�A�~���m�T���[�l2013�̋A���W��K��܂����B

���s�A�䏊�̐��ׂɂ���L��ցi�䂤�Ђ����j �O���فi�����ǂ�����j�B�]�˒����̋��s���\�����҂ł���F�쟽���i�݂Ȃ��킫����A1734-1807�j��1806�N�ɑn�������w�⏊�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�O���ق͟��������̔ӔN�ɊJ�������m�ŁA���O��l�ƌ���ꂽ�قǂł��B

���̍O���ق́A��������̃{�����e�B�A��x���҂̋��͂āA�}���V�����ւ̌��ւ̊�@��A���݂ł͒����u���A�W����Ȃǂ�ʂ��ċ��s�̕����ɂ��Ēm���Ă����������߂̏ꏊ�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

2013�N�͂��̍O���ق�12��3������11���܂ŁuSALON de IPEC 2013 in Kyoto ���{�f�U�C���̍��v�Ƒ肵�āA��Ƀp���E�f�U�C���E�B�[�N�o�W�҂̍�i���W������܂����i���{�C���e���A�v�����i�[�����Áj�B

����͂��̏o�W��8���̍�i�����ꂼ����グ�Ȃ���A�C���e���A�ɂ�����f�U�C���̒������������Ă݂܂��B

�܂��C���e���A�f�U�C�i�[�̈������Ⴓ��B���^�^�~�X�c�[������2011�N�~���m�T���[�l�ɂ��o�W����܂������A���N�̃p���E�f�U�C���E�B�[�N�o�W�ł̔����܂��č�蒼�����̂�����̏o�W��i�ł��B

�u�ȑO�t�����X�ł́w�^�^�~�[�x�Ƃ������t�����s�����悤�ɁA�ƂĂ����{�̕��������X�y�N�g���Ă��܂��B���g�߂ȑf�ނƂ��Ď����Ă���Ă��܂��ˁv�Ƃ̂��Ƃł����B

���̓t�����[�f�U�C�i�[���V�c�F������ɂ�遃���X���Ƃ����^�C�g���̍�i�ł��B���Ԃ̗���A�l���A���A�������e�[�}�B�u���̍�i�ł́A�������X�ƕω�����l�q�A�͂�Ă����l�q��\�����Ă��܂��v�Ƃ̂��ƁB�܂��A�u�t�����X�̕����ƂĂ����h���Ă�����{�̘̂сA��сA�T�̐��_��\�����Ă��܂��v�Ƃ�����������Ă��܂����B��i�S�̂͋ɂ߂ē��{�I�ȕ\���ł���Ȃ���A�t�����X�����˂̃v���U�[�u�h�t�����[��p���邱�ƂŐ��m���Z������Ă����i�ł��B

3�Ԗڂ̓����h�X�P�[�v�E�f�U�C�i�[�̑]�a���D����B���K�[�f���i�m���Ƃ������̍�i�́A�u���̏�ɂ������v����肽�������A�Ƃ����]�a����̃R���Z�v�g���ƂĂ��`����i�ł��B�܂��Ɂu�f�X�N�g�b�v�K�[�f���v�A�u�����^�ׂ��v�B�C�O�ł́u�X�[�c�P�[�X�ɓ���Ē�������ė��Ă���Ă��肪�Ƃ��v�Ɗ���Ƃ��B������U���̑傫���ɂ���ĐFLED���g�p����Ă��郉�C�g�̕����̓������ς�邽�߁A�u�܂�Ő�������Ă���悤���v�ƕ\������邱�Ƃ����������ł��B���蕨�Ƃ��Ċ�ꂻ���ȍ�i�ł��B

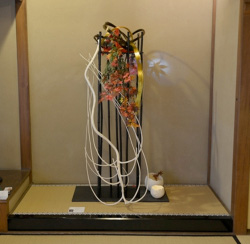

���̓C���e���A�f�U�C�i�[�̋ʈ�b���q����B��i�́��u�u���킳�큄�B���̔��͂ɋ����܂������A�����ȕ��ɂ��a�����h�炮�l�q�͍�i���̒ʂ�u���킳��v�Ɖ�������悤�ł��B1�N�̂��������C�O�ʼn߂����A�Ƃ����ʈ䂳��́u����œ����C���X�s���[�V���������m�Â���ɂ����ĂƂĂ���ɂ��Ă���v�Ƃ̂��ƁB���̒��Ŏ������\�����������͓̂��{�̂��̂ł��邱�Ƃ�F�����ꂽ�����ł��B���̍�i�ł́u���炩�ōЂ�������邱�Ƃ��ł�����̂�\���v���Ă��܂��B

���̓o��͌��z�ƁE�A�[�L�e�N�g�^�C�^���̉͌��i���ł��B��i���́�Buds�o�b�c���B���̃t���A�����v�́u�V�v��\�����A��O�̃e�[�u�������v�́u�n�v��\���B�ǂ������ؓB�������g��Ȃ����{�̌��z�Z�p�����p���Ă��܂��B�ؐ���V��Ɍ����āA���͊��A�I�͎}�t��\�����Ă��܂��B�������邱�ƂŒI�ɂ͊C�A�����A�X�A�R�Ȃǂ̎��R�̃��`�[�t���\������܂��B�u���R���Ƃ̒��Ɏ����ė��悤�A�Ƃ����R���Z�v�g�ō��܂����v�Ƃ̂��Ƃł��B

�����đ��؋`�����̓o��ł��B���؎��͌��z�f�U�C�i�[�ł���A�p���E�f�U�C���E�B�[�N�o�W���s�ψ����ł�����A���̋A���W�̊J�Ẩ���������Ă�����������ł��i�ڍL���������������ǂ݂��������j�B����̋A���W�ł̓p���E�f�U�C���E�B�[�N�ł��D�]�����������̊ԁA�e�̓������o�W�B�~���m�T���[�l�ɂ�8��o�W����Ă���A���[���b�p�Ɠ��{�̃f�U�C���Ɋւ���Ƃ炦���Ɋւ��āA���Ŋ����Ă�������Ⴂ�܂��B�u���̍�i�͘a���̃O���f�[�V�����Ő��藧���Ă��܂��B������������������Ƃ܂��Ɍ����O���f�[�V���������o���̂ł��B�����Ł��e�̓����ƕ\�����܂����B��i�̒��łǂ̂悤�ɘa��\�����邩�A�͏�Ƀe�[�}�ł��ˁv�Ƃ̂��Ƃł����B

�����Ď��̓C���e���A�f�U�C�i�[�̃f�U�C���N���u�E������q����ł��B����̍�i�̃^�C�g���́��|�������B�u���̊ԂɊ|����|������ł��̋�Ԃ̊i���グ����{�l�̐��_�͑f���炵���������Ǝv���܂��B����͂��̏��̊ԂƂ�����ԂŁA�g�����������Ă���������e�h��\���������Ǝv���܂����v��O�̉Ԃ������Ă��鍕�����̒��ɂ̓v���W�F�N�^�[�������Ă���A�������珰�̊ԂɌ��ĂĂ��܂��B����̕\�����@�ɂ���āA�`���I�ȏ��̊Ԃ��O�q�I�ȃX�y�[�X�ƂȂ��Đ��܂�ς��܂����B

�����čŌ�͌��z�Ƃ̖k��ǖ����Ɓ������ł��B����̋Z�p�Ƙa�̗Z�����e�[�}�ł����A���̍�i�͂��АH��ɏ����Ă��炢�����Ǝv���č��܂����A�Ƃ̂��ƁB�u���̃��C�g�͐l�̐��ɔ�������Z���T�[�����ɓ����Ă��܂��B���̂��ߐH����͂�ł݂�Ȃ���b����Ƃ���ɔ������Ă��܂��܂Ɍ���܂��B�t�����X�łɂ��₩�ȐH������āA���Ђ��̂悤�ȏ�ɂ��̘a���̃��C�g��u���Ă��炢�����A�Ǝv���č�������̂ł��B�����C���^�[�i�V���i���Ȃ��̂���肽���A�Ƃ����C���������������̂ł�����v�Ƃ̂��Ƃł����B

�Ō�ɍO���قْ̊�������Ă����_����ގq����ɂ��b�����������܂����B�_�肳��͓����⋞�s�̑�w�ŋ��ڂ����邩�����A���̂悤�ȓ`���������c������������Ă�������Ⴂ�܂��B�u���̍O���ق��}���V�����Ɍ��đւ�����A�Ƃ����b�������オ�������́A���Ƃ����Ă�����~�߂āA���s�̕��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝv���܂����B�����̕��̋��͂������čO���ق͂��̂悤�ɕ����̋��_�Ƃ��Čp�����邱�Ƃ��ł��܂����B���܂��܂ȍu����C�x���g���J�Â��Ă��܂��̂ŁA���Ђ݂Ȃ��܂��������^�т��������v�Ƃ̂��ƁB���j�Ɠ`�����F�Z���c�鋞�s�ł��A���̂悤�Ȗ��Ɨ����������A�_�肳��̂悤�ɂ������邽�߂ɐ��͓I�Ɋ������Ă����������������Ƃ������Ƃ�m��܂����B

MMM�ł́A2014����肱�̋A���W�o�W�҂̕��̈ꕔ��i�����i�����A3F�A�[�g�X�y�[�X�œW���E�̔�����\��ł��B�����҂��������B

�L��� �O���ق̏ڍׂ͂����炩��

http://kodo-kan.com/

���{�C���e���A�v�����i�[����E���C���e���A�v�����i�[����Ɋւ�����͂����炩��

http://www.kipa.or.jp/

�mFIN�n

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[