2011.4.1�i���j

�u�O�������B���@19���I�t�����X���z�ʼn�W�v�B

���n�旧���p�قł���慎h��̃G�X�v���ɐG��܂����B

�n���S�����r�ܐ��u�������v�w���~��Ă����̏ꏊ�Ɉʒu�������n�旧���p���B�}���ق⏬�w�Z�Ȃnj����̕����{�݂��������ԁA�ƂĂ��Â��Ȋ��̒��łЂƂ���ڂ��Ђ��傫�Ȕ��p�قł��B

���݂����ł́u�O�������B���@19���I�t�����X���z�ʼn�W�v���ϗ����܂����i4��10���i���j�܂ŁF���������J�َ��Ԃ͔��p�ق�HP�ł��m�F���������j�B

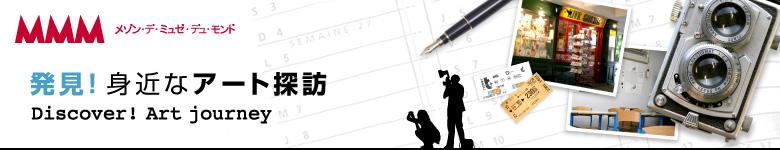

�w�|���̏��슰�q����ɂ��ē����������āA�Ȃ��Ȃ�����@��̂Ȃ��M�d�ȃO�������B���R���N�V������q�����܂����B

����̓W����i�͑S�Ď����Ύ��̃R���N�V�����ŁA�O�������B���iGranville�j�̌W�͖{�M���������ł��B�������͎��g���u�O�������B�����v�Ə̂��قnjX�|����Ă���Ƃ͂��������Ă��܂������A����̃R���N�V���������ē��S���܂����B�u������������͂��Ƃ̂ǂ��ɕۊǂ��Ă���̂ł��傤�v�Ɛ^����Ɏ��₵�Ă��܂����قǁA����̓W���_���ɂ͈��|����܂��B

�O�������B���i�W����=�C�j���X=�C�W�h�[���E�W�F���[���@Jean-Ignace-Isidore Gérard�j��1803�N�A�t�����X�̃i���V�[���܂��慎h��Ƃł��B�u�O�������B���v�Ƃ͊쌀�o�D�̑c���̌|������Ƃ������́B1825�N�Ƀp���ɏo�Ă���͕���ߑ��̃f�U�C������Ȃǂ��o�āA慎h��E�}�G�̐��E�֏�M���X����悤�ɂȂ�܂��B

�s�O�������B���̏ё��t�w���E�[�g���[���x���B1849�N

�s�O�������B���̏ё��t�w���E�[�g���[���x���B1849�N������1830�N��ɂ̓J���J�`���A�̑㖼���ɂ��Ȃ��Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��A�u���E�J���J�`���[���v���ɐ���慎h���`������慎h�̐��E�Ŋ���B�������A�t�����X��1835�N�Ɏ{�s���ꂽ����慎h��ɑ��錟�{�@���{�s�����ƁA���\���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�}�G�̐��E�ւƈڂ��Ă����̂ł��B���̖@���ɂ������܂�ŁA�ނ�慎h�悪�����ւ̋������b�Z�[�W���������Ă������߂ɁA�ނ͕�������ς��邵���Ȃ������̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B

����̓W����ł́A慎h��Ƃ����Ɠ��̐��E�̃��b�Z�[�W��ǂ݉����y�����͖ܘ_�̂��ƁA��������������w�i�ɂ��O�������B���̍�i�̕ϑJ���N�㏇�Ɋy���ނ��Ƃ��ł��܂��B

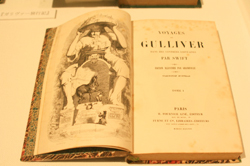

�܂�1�K�̓W�����ɓ���ƍŏ��Ɂw�Α����̊y���݁x�Ƃ����^�C�g�����ڂ������V���[�Y���W������Ă��܂��B�����1827�N��10���g�Ŕ��s���ꂽ���́B�p���s���̎Љ�K�w�ƔN��ʂɂ��ꂼ��́u�y���݁v��`�������̂ł��B

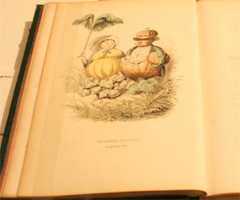

�u��҂̊y���݁v�Ƃ͉���\�����Ă��邩�킩��܂��ł��傤���B����́A���e�̗���̊Ԃɗ��l�ƉƂʼn���Ă��������A���e���A���ė������ƂōQ�ĂĂ���l�q�ł��B��������ă��C�h�������瓦���Ȃ����A�Ƒ����Ă��܂��B�������猩��Ə㗬�K���̉ƒ�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

�s��҂̊y���݁@16����20�܂Łt

�s��҂̊y���݁@16����20�܂Łt���̃V���[�Y�́u25����30�܂Łv�u50����55�܂Łv�̍�i�ւƑ����܂����A����2�̔N��̊y���݂͉��Ȃ̂��A���Ŏ��ۂɂ������������B���Ƃ��C�ɂȂ�^�C�g���ł��B

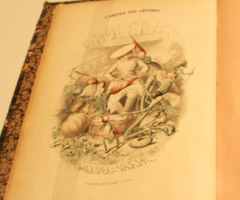

�����Ď��́u����ŕϐg杁v�̓W���ł��B����̓O�������B���̐^�����Ƃ������铮���Y��̃X�^�[�g�Ƃ��������i�B�������Ö����̎Љ�����̎p����ĕ\�����Ă�����̂ł��B������K�w�̐l�Ԃ������̎p�ŕ\������Ă��܂��B�͋��~�A�����͑�H���A�D�F�A�L�͏������A�Ƃ������\��������Ă��邱�Ƃɂ��A�}���I�ɃX�g�[���[�̉��߂��ł���̂ł��B����������͏��삳������������������Ă����������̂ŗ����ł����̂ł����A�����͂������������Ƃ�l�X���������Ċy����ł����̂��^��Ɏv�����₵�Ă݂��Ƃ���A��͂肫����ƃe�L�X�g�����Ĕ̔�����Ă��������ł��B�����������͕��ӗ����ɂ߂č�����������A�K�����Ⴂ�����͕������ǂ߂܂���ł����B����������慎h��́A�������ǂ߂�A������x�ȏ�̒m���K���ɂ��u���W�����I�Ȋy���݂������悤�ł��B

�s���V�����܂̌����Ȑl�X�t�����Ă��������B�u���V�����܁v�Ƃ́u�[�ցv�A�u��������E�ӂ��낤�v�́u�M���v�������Ă��܂��B���z�������Ȗ�s���̂������肽���A�܂�[�ւ̌��������A���ɏƂ炳��Ď��������̌���ꂽ���Ȃ��s�����u���̖ڂ����Ă��܂��v���Ƃ������M�������������Ă��܂��B

�s���V�����܂̌����Ȑl�X�t

�s���V�����܂̌����Ȑl�X�t�����ēW����2�K�ւƑ����܂��B2�K�ł͔ނ�慎h���ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m�������u���E�J���J�`���[���v�ɕ`�����W�������邱�Ƃ��ł��܂��B1830�N�ɑn������A�O�������B����慎h��ƂŗL���ȃh�[�~�G�iHonoré Daumier�j��慎h����f�ڂ��A5�N�Ԃɂ킽���Ď������������Ďx�z�K���Ǝv�z�ɂ����錃�����J��L�����T���V���ł����B�s���R���t�ł͂܂��Ɂu���R�@LIBERTÉ�v���x�z�K���ɂ���Ēe������Ă��邳�܂�\�����Ă��܂��B

�s���R���t

�s���R���t�����������Ă��邤����慎h��������܂�@���̎{�s�ɂ��A�O�������B���͎���ɑ}�G��ƂւƓ]�����Ă����A�w���E�t�H���e�[�k�̋��b�x�A�w�K�����@�[���s�L�x�Ƃ����������ȓǂݕ��ɑ}�G��`���悤�ɂȂ�܂��B

�w�K�����@�[���s�L�x1838�N

�w�K�����@�[���s�L�x1838�N�������ď��Ђւ̑}�G��ƂƂ��Čo����ςO�������B���́A19���I�}�G�{�̍ō�����ƌ�����w���������̎������E��������i�x�ɂ��ǂ蒅���܂��B�����1840�N����2�N�Ԃɂ킽���Ĕ��s����A��D�]�����ƌ����Ă�����́B�����������A�g�̂��l�ԂƂ����ޓƓ��̕\���X�^�C���ŕ`����Ă��܂��B�ނ͂��̃V���[�Y�ɂ����āu��Ƃ̗D�ʐ��v�ɂ�����葱���A�e�L�X�g�ɊG�����A�Ƃ������Ƃ͈���Ȃ������Ƃ��B���s���̃G�b�c�F�����|�[�����Ђ̃G�b�c�F�����iPierres-Jules Hetzel�j���O�������B���̑n�����������o�����߂ɁA�\��Ɠ��e���܂��Ɏw�����ĕ`�����A����Ɍォ��e�L�X�g��Y�����@���l���A�o���U�b�N�iHonoré de Balzac�j�Ȃǂ��e�L�X�g��Y���������ł��B

�s���A�}�t�����������܂����́B�t

�s���A�}�t�����������܂����́B�t �s����ł͂��悤�Ȃ�B�킪�F�ł���ǎҏ��N�A�ƂɋA���āA�B�ɓ���A�����������߂āA���₷�݂Ȃ����B�悢�������āA�ł͂܂������I�t

�s����ł͂��悤�Ȃ�B�킪�F�ł���ǎҏ��N�A�ƂɋA���āA�B�ɓ���A�����������߂āA���₷�݂Ȃ����B�悢�������āA�ł͂܂������I�t���̃V���[�Y�ł͌����ɂ͍ʐF����Ă��܂���B�\��w�ǎ҂��Ǝ��Ɏ�ʐF�t�Ɉ˗����čʐF�������̂������ł��B�ʔ����ł��ˁB���ЁA������ƂĂ���ɂ���Ă������ゾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��Ɏ�����ǎ҂���ɂ��̖{�߂Ă���l�q���S�ɕ����т܂����B

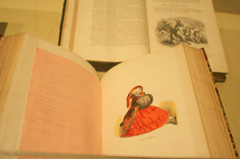

�܂����̎���̑�����@�u�J���g�i�[�W��cartenage�v�i�t�����X��Ō����H��Ƃ����Ӗ��j�ɂ�鏑�Ђ̃J�o�[������@��ł�����܂��B��̍����ȃJ�o�[�ɂ͂��ߑ����o�܂��B

�����čŌ�̓W�����́u�O�������B���Ɏ����ĕ`�����}�G�v�̓W�����ł��B�u��r�ł����ق����ʔ����v�Ƃ������ƂŎ����������̓W����̂��߂ɒ��ꂽ�����ł��B

���ł���������Ɓu�ǂ݉����v�Ȃ����i���y����ł��邨�q�l�������������܂����B�t�����X�́u�G�X�v���v�����ڂ̓W����ł��B

�u�����Ύ��̖L�x�ȃR���N�V�������A�{�M���̃O�������B���W���J�Â��Ă��܂��B�O�������B���̐����E�Љ�E�l�X�Ɍ�����ꂽ�s���ώ@��A�Ǝ��̑n�����⌶�z���E�́A��X�̐S�Ɏh����u�����v�𓊂������Ă���ł��傤�B���̒Z����Ƃ�ǂ��Ȃ���A��i�ƑΛ������A���ꂼ��̃��b�Z�[�W������Ē�������K���ł��B���A���n�旧���p�قł͒���I�Ɏ������̌Ï��R���N�V��������A19���I�܂���20���I�̃t�����X�̑}�G�����Љ��\��ł��i�ڍז���j�B�ǂ��������҂��������B�v

�mFIN�n

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[