2016.4�� ���

����Ԃ������̔������B

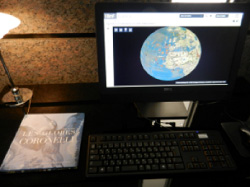

�u�t�����X�����}���ف@�̊�����n���V�E�V���V�W�v�J�Ò��ł��B

BnF�i�t�����X�����}���فj�B�p���ŖK�ꂽ���Ƃ�����Ƃ�����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��ԐV�����u�t�����\���E�~�b�e�����فv�̓Z�[�k�͂̂قƂ�A�p���쐼����Bercy�Ƃ����n�ɂ܂��ɖ{���J�����`�����Č����Ă���A�����̃����h�}�[�N�I���݂Ƃ������܂��BBnF�͑S�̂ŏ����_��4,000���_���ւ鐢�E���w�̐}���فB���̒��̒n���V�E�V���V�̃R���N�V�����́A�܂��ɐ��E�L���̃R���N�V�����ł��B���̃R���N�V���������\�I��55�_��DNP����{������Ǝ��̋Z�p��p����3D�f�W�^�����B����̃f�[�^�̌��J���@�̈�Ƃ��Ă��̓W����͊J�Â���Ă��܂��B

�W�����9���܂ŊJ�Â���Ă��܂����A�r���œW����i���ւ�邽�߁A5��22���ł�������O���̓W�����I�����܂��i�����6��3�����J�n�j�B

�O���̓W���̖ڋʂ̓��h�N�X�E�z���f�B�E�X�̒n���V�ƓV���V�B�����t�F�����[���̖���s�����w�ҁt�Ɓs�V���w�ҁt�ɕ`����Ă���̍�i�ł��B

�s�z���f�B�E�X�̒n���V�t�i���j

�s�z���f�B�E�X�̒n���V�t�i���j�A���X�e���_���A

�I�����_/1600�N/47�~50cm/���E���

�s�z���f�B�E�X�̓V���V�t�i�E�j

�u���A���q����������v�Ƃ������悤�Ȃ��q�l�̐����オ��V���V�B

�u���A���q����������v�Ƃ������悤�Ȃ��q�l�̐����オ��V���V�B

���̓W����́u�{���̍�i�v�����邱�Ƃ��ł��邾���łȂ��A��i���f�W�^���Z�p�ł��܂��܂Ɋy���ނ��Ƃ��ł��邱�Ƃ������̖��́B�n���V��V���V�̉摜��360�x�Ă݂���A�������镔���������̎v���܂܂Ɋg�債�Ă݂���A��i������t�����X���p��̉���œǂ�ł݂���A�Ǝv���v���Ɍ�������i�ƌ��������Ď��Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂��B

�H�|�i�̂悤�Ȕ���������s�A���u�̓V���V�t

�H�|�i�̂悤�Ȕ���������s�A���u�̓V���V�t�W�F���E�A���G�f�B���E���n���b�h�E�C�u���E���n���b�h�E�G��=�n�V�~�E�G��=���L

1573�N�A���b�J�A�T�E�W�A���r�A

���a12cm

���E�G�b�`���O

�ǂ̍�i�ɂ��ڍׂȍ�i��������Ă��܂��B

�ǂ̍�i�ɂ��ڍׂȍ�i��������Ă��܂��B

�W�����Œn���V�ƓV���V�̔����������\������́A�z���C�G�ōX�Ƀf�W�^���ɂ��ӏ܃V�X�e�����y���݂܂��傤�B

�W����������ɂȂ�O�Ɂu���������n���V���Ăǂ�����č��̂ł����v�Ƃ����^��������������悤�ł����A���̂悤�ȋ^��ɂ��������ׂ��A�z���C�G�̍ŏ��̓W���ł́u�n���V�̍����v�̉�����W������Ă��܂��B

����ɂ̓w�b�h�}�E���g�f�B�X�v���C�ɂ���āA�V���V�̒��S�ɗ�����360�x���n�����ԂɎ��������荞�悤�ȑ̌������邱�Ƃ��ł���R�[�i�[������A�����͂����l�C�ł��B���̓V���V�����ꂽ����̓V����܂��ɑ̊����Ă���悤�Ȋ��o���y���ނ��Ƃ��ł���̂ł��B�V���V���V�����O������A�����Ȃ�u�_�l�̎��_�v�Ō���̂ɑ��A�u���̂̒��S�ɂ��鎩�������グ�Ă���V��v�������܂��B

�Ȃ��Ȃ�����@��̂Ȃ��n���V�ƓV���V�̃R���N�V�����B���БO��������������Ă������������B

�����16���I�h�C�c�̑��s�Ƃ���点��1�_���̖̂���s���F���U�[�̒n���V�t�𒆐S�Ƃ�����i��5�_�W������\��ɂȂ��Ă��܂��B

�ϗ��͗\�Ȃ̂ł������Ɗϗ����邱�Ƃ��ł��܂��B�����Ŋϗ����邱�Ƃ��ł��܂��̂ł��Вn���V�ƓV���V�̔�������̊����ɏo�����Ă݂܂��B

�O���{�݂Ȃǂł̏o���C�x���g������\�肵�Ă��܂��B�C�x���g�Ȃǂ̏ڍׂ�

http://www.museumlab.jp/bnf/

�ł��m�F���������B

�f�W�^���R���e���c�Ȃ�ł͂̑̊��^�W���́A�q�������l�܂ŁA���L���w�ɂ��y���݂�����������e�ŁA�吨�̕��ɂ����ق��������Ă��܂��B�{���t�����X�ł���ʌ��J����Ă��Ȃ��A���j�I�ɋM�d�Ȗ{���̒n���V�E�V���V��������̂��܂��ƂȂ��@��ł��B�O���E����ō�i���S�ē���ւ��܂��̂ŁA���БO����Ƃ����^�т��������B�\�����ɂȂ��������܂��̂ŁA�����ڂ̗\��������߂������܂��I

�mFIN�n

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[