2011.3.1�i�j

�s�S�Łu�I�[�g�N�`���[���v�̐��E�ɐG��܂����B

����w���ߏ֔����فB

�ڍ��̉w���炷���A���̖����u�h�����ʂ�v�Ƃ����ʂ肪����܂��B���O�̒ʂ藼�e�ɂ́A����F�q���i1892-1978�j���ݗ���������w���̍Z�ɂ����߂Ƃ����l�X�Ȋw���̎{�݂����сA���I�ȃt�@�b�V������g�ɂ܂Ƃ����Ⴂ���k�������������܂��B

���̒ʂ��i��ōs���Ɨm�ق̂������܂�����u�^�C���g�b�v�������̂悤�Ȑ���w���ߏ֔����ق������Ɍ���܂��B

���̊w���̑n�ݎ҂ł��鐙�쎁�͂��Ƃ��Ƌ��t�ł������A�����̎�������������Ȃ��Ƃƍl���A�P�g�A�����J�ɓn��A�Ɗw�ŗm�ًZ�p��g�ɕt�����V�i�̏����ł����B�A����ɓ��{�ŏ����Ȃ������ŗm�ق������Ă��邤���ɂ��̐��k���������X�ɑ������A���{�S���Ŋw�Z���J���܂����B������w�Z�̃t�����`���C�Y���ƌ��������ł��傤���B

���k�������t�����X�ɔh�����Č��n�ŕ������A�����Ė{��̃h���X���w�������A���ꂪ���̐���w���ߏ֔����ق̑�ȃR���N�V�����̑b�ɂ��Ȃ����̂ł��B�t�����X�ł͂��܂��܂ȃA�[�e�B�X�g�╶���l�����Ƃ��𗬂�����A���c�k�������쎁�̃h���X�̎��W�ɋ��͂�����l�ŁA���쎁�̂�����ɂ͓��c�k������l�I�ɑ���ꂽ�G������_������A�[���𗬂��Ă��������ł��B

���̐���w���ߏ֔����قł́A�u�E�H���g�ƃh�D�[�Z�`�I�[�g�N�`���[�����猩�������̑����v�W�i3��19���܂Łj���J�Â��Ă��邽�߁A�w�|���̋��c�o�I�q����Ɋٓ����ē����Ă��������܂����B

�E�H���g�iCharles Frederick Worth�@1826�|1985�j�́A�I�[�g�N�`���[���̑n�n�҂ƌ����Ă���l���B�C�M���X�l�ł����Ⴍ���ăt�����X�ɓn��A��J�̖��A���ŕw�l���̃��]���𐬂��܂����B�܂��J�����������Ɍ������������̎���ɂ��j�q�����̂��߂ɑg�������ȂǁA���Ƃ��Ɩ@���Ƃ̉Ƃɐ��܂ꂽ���߂��A�Љ�I�Ȋ����ɂ��͂𒍂����l�ł����B

�ʐ^���E�H���g�B�Ђ���~���A�t�@�b�V�������Ɠ��ł��B

�ʐ^���E�H���g�B�Ђ���~���A�t�@�b�V�������Ɠ��ł��B �E�H���g���f�U�C�������h���X�B�N���V�J���ł��B�������ł��ˁB

�E�H���g���f�U�C�������h���X�B�N���V�J���ł��B�������ł��ˁB����Ȕނ̃f�U�C���ɂ��I�[�g�N�`���[���̃h���X��1�K�W�����ɓ���Ƃ��������ɓW������Ă��܂��B

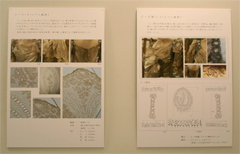

����̓W���͉��̎ʐ^��①�E�H���g�̎�ɂ��19���I�̃h���X�̓W����②���̃h���X������o�����g����*�̓W����③���̃g������p���Č���ɂ��̃h���X�������W���A�Ƃ����悤�ɂƂĂ��킩��₷�����n��I�ɕ���ł��܂��B

*�g�����iToile�j�F�̓t�����X��Łu���z�v�̈Ӗ��������A���ۂ̃C���[�W�Əƍ����邽�߂ɉ��̕z�Ń_�~�[�ɒ����Ă݂邱�Ƃ��w���t�@�b�V�����p��B

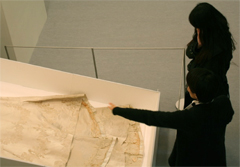

�ו��܂Ŋώ@�ł���悤�Ɂu���Ă�v�̂ł͂Ȃ��u�Q�����āv�W�����Ă���E�H���g�̃h���X�B�m���Ƀh���X�̍ו��̉��ʂ��悭�킩��܂��B

�ו��܂Ŋώ@�ł���悤�Ɂu���Ă�v�̂ł͂Ȃ��u�Q�����āv�W�����Ă���E�H���g�̃h���X�B�m���Ƀh���X�̍ו��̉��ʂ��悭�킩��܂��B ���c����̒��J�Ȑ����łǂ�ǂ�I�[�g�N�`���[���̐��E�ɓ��肱��ł����܂��B

���c����̒��J�Ȑ����łǂ�ǂ�I�[�g�N�`���[���̐��E�ɓ��肱��ł����܂��B�E�H���g���n��o���h���X�̓N���V�J���Ń_�C�i�~�b�N�ł��B����͂��̃E�H���g�̃h���X�̕����W�����ڋʂ̈�ł����A�������ɃI���W�i���̃h���X�́A���[�X�̃L���ׂ₩���Ȃǂ��ڂ�������悤�ȑ@�ׂȂ���ł��B�����E�H���g�̎���̑@�ׂȃ��[�X������E�l�͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł����A���Ƃ��₵���b�ł��B

�h���X�̌������̏���B�h���X�ɖD���t���邱�ƂŃA�N�Z�T���[�ƃh���X�̈�̊����o�Ă��܂��B�I�[�g�N�`���[���̐��E�̍ו��܂ł̂�����肪�������܂��B

�h���X�̌������̏���B�h���X�ɖD���t���邱�ƂŃA�N�Z�T���[�ƃh���X�̈�̊����o�Ă��܂��B�I�[�g�N�`���[���̐��E�̍ו��܂ł̂�����肪�������܂��B �ׂ₩�ŗ��̊��̂���h�J�B

�ׂ₩�ŗ��̊��̂���h�J�B�Ђ�h�D�[�Z�iJacque Doucet�@1853-1929�j�́A���̊�������̓E�H���g������ɂȂ�܂��B

�h�D�[�Z�̎ʐ^�B�E�H���g�Ƃ͑ΏƓI�ɃX�[�c�������Ȃ������Ȃ��Ă��܂��B���D�ɐ�ΓI�Ȑl�C���������Ƃ����ނ̃h���X�̓h���b�V�[�ł��胂�_���A�ƕ\����������ł��傤���B

�h�D�[�Z�̎ʐ^�B�E�H���g�Ƃ͑ΏƓI�ɃX�[�c�������Ȃ������Ȃ��Ă��܂��B���D�ɐ�ΓI�Ȑl�C���������Ƃ����ނ̃h���X�̓h���b�V�[�ł��胂�_���A�ƕ\����������ł��傤���B�ނ́A��۔h�̊G���A���z�Ȃǂ��܂��܂Ȕ��I�Ȃ��̂ɊS������A���̃h���}�e�B�b�N�ȃh���X�̓T���E�x���i�[�������ߏ��D����̂��w�������������Ƃ����܂��B�E�H���g�ƃh�D�[�Z�̃h���X�̃f�U�C���͌����ɑΏƓI�B

���̎�������̂悤�ɕK�����C�o�������݂���̂ł��ˁB

������2�K�̓W�����ɏオ��ƁA�����ɂ͐�قǂ̃E�H���g�̃h���X���Č����邽�߂ɍ쐬���ꂽ�g�������W������Ă��܂��B�����Ȑ��n�Ŏ��s�ł��Ȃ��I�[�g�N�`���[���̐��E�ŁA�����������g�������g���Ċ����ȃh���X������Ă������̂ł��B�����œW������Ă���g�����̌����ȋȐ��I���͂ӂ��悩�ɁA�����č��͂��т�A������S���Ȑ���`���Ă��܂��B

���ꂾ���ł��g�ɂ��ĕ�����ɏo�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ȃg�����B��������̃g�����Ŏ�����J��Ԃ��āA�Ō�Ɏ��ۂ̍����ȕz�n�Ŗ{�Ԃ̃h���X��D���̂ł��B

���ꂾ���ł��g�ɂ��ĕ�����ɏo�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ȃg�����B��������̃g�����Ŏ�����J��Ԃ��āA�Ō�Ɏ��ۂ̍����ȕz�n�Ŗ{�Ԃ̃h���X��D���̂ł��B�u���̎���͂�����R���Z�b�g���g�p���Ă���ɂ��Ă��A����Ȃɂ������̐g�̂̓����n���������Ĕ����������̂ł��傤���v�Ƌ��c����Ɏ��₵���Ƃ���A�u�����̏���������Ɠ����悤�ɁA���₻��ȏ�ɐg�̂̂����������ғ����ďグ�Ĉ��������đ����ȋ�J�����Ă����悤�ł��v�Ƃ̂��ƁB�����̏����������g�̂̔��������C�������o�����߂ɁA�h���X�𒅂�Ƃ��ɑ����ȘJ�͂�K�v�Ƃ��Ă������Ƃ����������܂��B�����̋M���̏������g�p���Ă����h���X�͑����肪�������炢�ɋ����A�Ƃ������Ƃ����������܂����B���̌�͂��悢��h���X�����̓W�������ĉ��܂����B

1�K�ɓW�����Ă���E�H���g�̃h���X���A��قǂ̃g������p���Đ���w���̋����w�������Č��������̂ł��B

1�K�ɓW�����Ă���E�H���g�̃h���X���A��قǂ̃g������p���Đ���w���̋����w�������Č��������̂ł��B

����p�l����ǂނƁA���̃h���X�����邽�߂ɂ����ɂ�������̍H���ƃp�[�c��p���������ƂĂ��悭�����ł���̂ł����A���̏ڍׂ͐��̓W�����ł�������Ƃ��ǂ݂��������B

���̔����ق͑�w�E�Z��E���w�Z�݂��Ă���A�w�������Ɋw�K���Ă��炤�M�d�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�������w��ł���w���������w�K�ł���悤�ɉ���p�l���̓��e���ƂĂ��ڍׂœ��e���L�x�ł��B

�㔼������19���I�̏����������g�p���Ă�����q��A�X�q�𒅗p����悤�ɂȂ������������̎ʐ^�A�����ăt�@�b�V�����v���[�g�ȂǁA�����Ȃ�Ύv�킸�K���X�P�[�X�Ɋ���߂Â��Č��Ă��܂��悤�ȁA���܂��܂�19���I�̏����̃t�@�b�V�����Ɋ֘A����W��������Ă��܂��B

�u���̎�����t�@�b�V�����ɂ͂�������������̂Ȃ̂ł��ˁE�E�E�v�Ƌ��c����ƒQ�����Ȃ���W�������I���܂����B

4���͓W�������̂��ߕق��܂����A5������܂����ɋ����[�����W���n�܂�悤�ł��B

�y���݂ł��ˁB

�u���{�ōŏ��̈ߏ֔����قł��B�n�ݎҐ���F�q�̓��{�̗m������̕��y�E�m���Ƃ������傫�������M�O�̉��Ɍ��Ă��܂����B���ꂩ��w�Ԑl�̂��߁A���w��ł���l�̂��߁A�����Ĉ�ʂ̕��ɈߏւƂ������̂����ۂɌ��āA���̃f�U�C���̑n�o�̔w�i��m���ė~�����Ɗ肢�A�������50�N�O�ɏW�߂�ꂽ�ߏւ������E�W������Ă��܂��B�����̈ߏցA���������A�z���{�A�}�l�L���ȂǑ���ɂ킽��R���N�V�����ɂ͐���F�q�̃��[�h�ɑ���M���v�����������߂��Ă��܂��B�v

�E�H���g�ƃh�D�[�Z�`�I�[�g�N�`���[�����猩�������̑����v�W��3��19���i�y�j�܂�

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[