2011.1.1�i�y�j

�n�܂�܂����I�u�N���u�E�t�����X�v�B

����͂��̃J�[�h�������āA�p���̎o���s�s�E���s�Ńt�����X�������܂��B

��������ق����S�ƂȂ��Ĕ��������u�N���u�E�t�����X�v��12��1�����T�[�r�X���J�n���܂����B�i���̃N���u�ɂ́A�����ł�MMF�u�e�B�b�N���p�[�g�i�[�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂��B�j

����͂��̃J�[�h�œ��T��������p�ق̂����̈�ł���u���s���ۃ}���K�~���[�W�A���v��K��܂����B���{�́u�}���K�v�ƃt�����X�́uBD�v(�x�f)�̈Ⴂ�ɂ��āA�܂��A�t�����X�ɂ�������{�̃}���K�̑��݂ɂ��ĂȂǒm�肽�����Ƃ���������A�v�킸�������������܂�܂��B

���݂̋��s���ۃ}���K�~���[�W�A���̌����́A���Ă͏��w�Z�����������ł��B�Ȃ�قǁA���������Ă݂�ƁA�m���Ɍ����͍Z�ɁA��͍Z�낾�������Ƃ��킩��܂��B�K�₵��12���܂ł́u�}���K�E�~�|�c�E���|�����\���p�قɖ������T�l�̍�Ƃ����v�W���J�Â���Ă������߁A�O�ɑ傫�ȃt�����X��������������A������ł͗��ق��������̃t�����X�l�e�q�̉�b���������A�u�����̓t�����X�H�v�Ǝv���Ă��܂��قǁB

���w�Z�̐Ւn���g���āA���ɒn�斧���̎{�݂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B

���w�Z�̐Ւn���g���āA���ɒn�斧���̎{�݂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B © Tezuka Productions

© Tezuka Productions�ٓ��ɓ����ď�����グ��Ǝ�ˎ����̌���u�̒��v���B�ؑ��������ł��B�����ł��B

�~���[�W�A���������̈ɓ�����ɁA���{�́u�}���K�v�ƃt�����X�́uBD�v�̈Ⴂ�ɂ��Ă��������܂����B

�u�����������{�ɂ����ĂЂƌ��Łu�}���K�v�ƌ����Ă��镪��̂��̂́A�t�����X�ł�BD�Ɠ���̂��̂ƌ��Ȃ��ꂪ���ł����A�t�����X��BD�́u���|�p�v�ƌĂ�C���{�̃}���K�Ƃ͂܂��قȂ��������W�����Ă��܂��v�Ƃ̂��ƁB�m���ɕ��ׂĂ݂������ł��̈Ⴂ�͈�ڗđR�B���{�́A�����n���̂���R�}����A�����o���ɂ��A�N�Z���g�A���ʐ��ɂ�鋭���ȂǁA�t�����X��BD�ɂ͌�������܂���B�������ׂ����ʐF�ɂ���āA�t�����X��BD�͈��́u��W�v�̂悤�B�M�t�g�ő���ꍇ�������A�Ƃ������b�ɂ��[���ł��B

�Ƃ���Ő��E�ɂ�����}���K�A�R�~�b�N�X�̍����s��K�͂̃x�X�g3�������m�ł��傤���B�����́A1�ʓ��{�A2�ʃA�����J�A������3�ʂ̓t�����X�Ȃ̂������ł��B

����ɁA���{�}���K�͌��݁A���E���œǂ܂�Ă��܂��B�t�����X����O�ł͂Ȃ��A�����̃R�~�b�N�X�̔̔������̖�4�������{�}���K�ł��B�t�����X�ɂ�������{�}���K�̔���s���������܂ŐL�тĂ��邱�Ƃɂ͂�͂�����������܂��B

���������{�l�͎q���̍����牽�C�Ȃ��}���K��ǂ�ł��܂������A���̃}���K�����E���œǂ܂�鎞�オ���邱�ƂȂǗ\�z����ł��܂���ł����B

���͂�}���K�͗��h�ȁu���{�̗A�o�i�v�ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂�������܂���ˁB

����Ȏ�����}�������A����̓W����́A���̌���́u�|�p�v�ɁC�g���̓a���h�Ƃ��Đ��E�Ɋ����郋�[�������p�ق����ڂ��C�����p�قƃt�����X�̏o�ŎЃt���`�����|���X�Ђ��C�����Ń}���K�E���\�����ƂɃ��[�������p�ق��e�[�}�ɂ�����i������˗����C�P�s�{�Ƃ��ďo�ł���Ƃ����v���W�F�N�g�ɂ���Ď����������̂ł��B

5�l�̍�Ɓi�j�R���E�h�E�N���V�[�A�}���N���A���g���[�k�E�}�`���[�A�G���b�N�E���x���W���A�x���i�[���E�C�X���[���A�r�ؔ�C�F�j�ɂ����L���ȍ�i�̌���𒆐S�ɏЉ�����̂ŁA���[�������p�قƍ��ۓI�ȃR�~�b�N�t�F�X�e�B�o���ŗL���ȃt�����X�����A���O���[��(Angoulême)�ɂ����t�����X���攎����(Musée de la Bande Dessinée)�ł��������Ȃ��������̂����{���㗤�Ƃ�������I�ȓ��e�ł����B

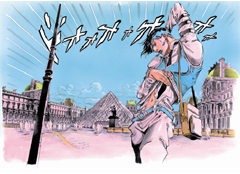

© Musée du Louvre Éditions / Futuropolis

© Musée du Louvre Éditions / Futuropolis© Musée du Louvre Éditions / Futuropolis /LUCKY LAND COMMUNICATIONS 2009 by HIROHIKO ARAKI

����2009�N�Ƀ��[�������p�قł��̓W����J�Â��ꂽ���ɁA���R�p���ɂ������͂��̓W��������邱�Ƃ��ł��A����̏o�W��i�ł�����j�R���E�h�E�N���V�[(Nicolas de Crécy)��<�X�͊�>����肵�ēǂ̂��ABD���ӎ������ŏ��̌o���ł����B���̎��ɂ́A�u���[�������p�ق��}���K�̓W��������v���Ƃɂ�͂���������������Ƃ��o���Ă��܂��B

�j�R���E�h�E�N���V�[��

�j�R���E�h�E�N���V�[���w�X�͊��x

© Musée du Louvre Éditions / Futuropolis

�����Ă��̓W�������{�ł܂����邱�Ƃ��ł����̂́A���{�́u�}���K�v�A�t�����X�́uBD�v�����ɂ����V���������I�𗬂̒a���A�ƌ������Ă��ߌ��ł͂Ȃ��͂��ł��B

�����������Ӗ�������A����̓W����ł̏o�W��Ƃł���A���{�l��Ƃ̍r�؎��ɏœ_�Ă��ɂ͂����܂���B

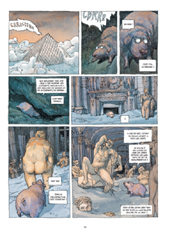

�w�ݕӘI���@���[�����֍s���x�́A�r�؎��̑�\��Ƃ�������w�W���W���x�V���[�Y�̓o��l���ł��������Ȕ\�͂��������}���K�Ƃ��A���[�������p�قɏ�������Ă���Ƃ�����̊G��ǂ��A���̐��̂����Ƃ߂�Ƃ�������B�r�؎��͂��̍�i��`�����߂ɁA���[�������p�ق̍�i�����ɂɓ��ʂɓ����������A��ނ����ĕ`���������ł��B�m���ɁA���ۂɌ����l�ł����\���ł��Ȃ��ڍׂȕ����܂ŕ`����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���[�������p�ق̍�i�̓W�������ɂ��Ă������Ɋ�Â��ĕ`����Ă��邽�߁A���[�������p�ق�K�₳�ꂽ���Ƃ̂�����́A���̏�ʂ��v���o���Ȃ���A���̍�i�̕`�ʂ̃��A���e�B�A�����Ă��̒����c�����s�ɑ�����L�����N�^�[�ɕs�v�c�ȗՏꊴ���������ɂ͂����Ȃ��͂��ł��B

© Musée du Louvre Éditions / Futuropolis /LUCKY LAND COMMUNICATIONS 2009 by HIROHIKO ARAKI

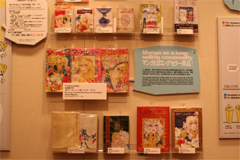

����̓W����̑��̏o�W��i�́A�w�X�͊��x�A�w�����H�������p�ق̒n���x�A�w����ԂɁx�A�w���[�����̏�ɍL�����x�ł����B�i���̌���W���������������A����BD�̖{���̂��̂͂��ł����s���ۃ}���K�~���[�W�A���œǂނ��Ƃ��ł��܂����A�֓��̕��͐���MMF�ɂ����������Ă��������B�S�Ď�Ɏ���ĉ{�����Ă����������Ƃ��ł��܂��B�j

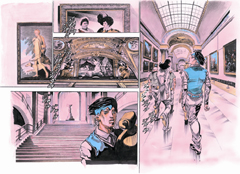

���W�����w���I�������͍L��S���̒�������Ɋٓ����ē����Ă��������܂����B2�K�֏��ƁA�ڂ̑O�ɂ͏�����V��܂Ń}���K�Ŗ��ߐs�����ꂽ��Ԃ��E�E�E�B�����_����30���_���ւ邻���ł��B���w�Z�̍��w�ǂ��Ă����T���R�~�b�N���A���w�Z�ɂȂ��ėF�l�Ɖǂ݂��Ă����P�s�{�̃R�~�b�N�ȂǁA������������������Ɏ���ēǂ݂����Փ��ɂ����A�Ƃ��Ƃ��A������ɐi�܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����c�B�������A���͂��łœ���s�\���ƒm��Ȃ���A�l�I�ɒ��N�ǂ����߂Ă����P�s�{�V���[�Y���S���ڂ̑O�ɁI�J�˂�5�����̃}���K�P�s�{�́A���ł����R�ɓǂނ��Ƃ��ł��܂����A�G���Ȃǂ̊J�ˎ����̈ꕔ���A�{�����ꂽ�����͎��O�ɗ\�A��]����}���K���ٓ��œǂނ��Ƃ��ł���̂������ł��B

�u�����فv�Ɓu�}���فv�̋@�\���������{�݂ł��邱�Ƃ��������܂����B

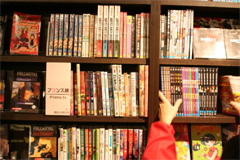

�ǂ̓}���K�Ŗ��ߐs������Ă��܂��B�u�����v�u���N�v�u�N�v�ƃt���A���ƂɃR�~�b�N�����ނ���Ă��܂��B

�ǂ̓}���K�Ŗ��ߐs������Ă��܂��B�u�����v�u���N�v�u�N�v�ƃt���A���ƂɃR�~�b�N�����ނ���Ă��܂��B �}���K�o�łɊւ��鐔���I�ȃf�[�^�A�}���K�̐���H���ȂǂɊւ��Ă̏��R�[�i�[���[�����Ă��܂��B

�}���K�o�łɊւ��鐔���I�ȃf�[�^�A�}���K�̐���H���ȂǂɊւ��Ă̏��R�[�i�[���[�����Ă��܂��B �t�����X�̏����ɂ��u�������́v�R�~�b�N�͐l�C���Ƃ��B

�t�����X�̏����ɂ��u�������́v�R�~�b�N�͐l�C���Ƃ��B  �����m�A�w���F���T�C���̃o���x�B

�����m�A�w���F���T�C���̃o���x�B�R���r�j��p�P�s�{�ȂǁA���͗l�X�Ȍ`�Ԃŏo�ł���Ă��邱�Ƃ�m������܂����B�t�����X��ł��ܘ_�W������Ă��܂��B

�L���ٓ��ł́A�}���K�̌��_�Ƃ�������u���ŋ��v�̎�����A���E�e���̌���ŏo�ł���Ă���}���K�̓W���A���q�l�A��̗��َғ��m���y���߂�G�{���[���ȂǁA�N��E���ЁE���ʂ��z���Ď��Ԃ������Ղ�y���߂�{�݂��[�����Ă��܂��B

���ŋ��̎����B�ʉَq��H�ׂ���N�C�Y�ɓ�������A�N���킸�y���܂��Ă���܂��B

���ŋ��̎����B�ʉَq��H�ׂ���N�C�Y�ɓ�������A�N���킸�y���܂��Ă���܂��B �t�����X��ŏo�ł���Ă���}���K�̃R�[�i�[�B

�t�����X��ŏo�ł���Ă���}���K�̃R�[�i�[�B�܂���1���́A�t�����X�̃A���O���[���ŔN��1�x�́u���ۖ���t�F�X�e�B�o���v���J�Â���鎞���B���E�����炱�̃t�F�X�e�B�o���̌��w�҂��W�܂邽�߁A���̐l������C�ɖc��オ��̂������ł��BMMF��web�T�C�g�ł́A2009�N�ɊJ�Â��ꂽ�t�F�X�e�B�o���̃��|�[�g���f�ڂ��Ă��܂��̂łǂ��������Ă��ǂ݂��������B

�u���s���ۃ}���K�~���[�W�A���́A�����ʂ�Í������̃}���K���W�߁A�������A���̐��ʂ�l�X�Ȍ`�Ō��J���Ă���A���E�ł������Ȃ������}���K�����{�݂ł��B���W�����}���K����30���_�̂����A5�����̃}���K�P�s�{�́A���ł����R�ɓǂނ��Ƃ��ł��܂��B

�ƌ����Ă��A���ق́A�P�Ȃ��^�}���K�i���ł͂���܂���B�ނ���A�{�Ƃ��Ẵ}���K��ǂ�ł��邾���ł͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��u�}���K�{�̊O���v��m���Ă��炦��悤�ȁA�}���K�Ɋւ���W����A��Ƃ���⌤���҂��������u����Ȃǂ�ϋɓI�ɍs���Ă��܂����B

�܂��A�R�X�v���𗬉��A�����}���K�ɏo�Ă��闿�������ۍ���ĐH�ׂ�C�x���g�ȂǁA�u�ǂށv�����ł͂Ȃ��}���K�̊y���ݕ�����Ă��Ă��܂��B

�C�O�}���K�̎��W�A�������s���Ă��܂����A�ŋ߂͓��Ƀt�����`�E�R�~�b�N�X�Ɋւ���r�b�O�C�x���g�������܂����B������F�X�ƌv�悵�Ă��܂��̂ŁA�E�F�u�T�C�g�Ȃǂ����Ѓ`�F�b�N���Ă��������ˁI�v

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[