2016.10�� ���

�u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v

���{�ɂ́A�u�O�ډ������Ďt�̉e�܂��v��u�e�͈ꐢ�A�t�͎O���v�ȂǂƁA�t���h�����Ƃ킴����������܂��B10��19�����瓌���E�ۂ̓��̎O�H�ꍆ�ٔ��p�قŊJ�Ò��́u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v�W�́A�܂��ɂ���Ȏt����J���e�[�}�ɂ������W�ł��B��۔h�̋������m���[���Ɠ��{�̗m��E�����������~�����O�Y�B���̍������z�����t�툤����������H�v�𐏏��ɋÂ炵���{�W�́A���I�������A�S�ɓ��肪�Ƃ������悤�ȉ����ȋC�����ɂ����Ă���܂��B

�~�����O�Y�̐S�h���Ԃ錾�t

���s�ɐ��܂ꂽ�~�����O�Y�́A1908�N7��20���A��u������ăp���̒n�݂܂����B20�̔~���N�́A�����ɂ́A�p���̃����N�T���u�[�����p�ق�K��A���X�Ƀ��m���[���̍�i�ƑΖʂ��܂��B���̎��̊����́A�W����̖`���Ɂu�~���̌��t�v�Ƃ��Čf�����Ă��܂��B���̂悤�ɁA�{�W�ł͍�i�ƂƂ��ɂ�������̃��m���[����~���̌��t���Љ��Ă��܂��B������ڂɂ��Ȃ���{�W���ӏ܂��Ă����ƁA�܂�Ŏt�ł��郋�m���[���Ɣ~���Ƃ̑Θb���킽�������������Ă���悤�ȁA�s�v�c�Ȋ��o�ɂƂ���܂��B�����ēW����I�ՁA�����Ƃ��S�h���Ԃ���̂��A���m���[���̎���m�炳�ꂽ�Ƃ��̔~���̌��t�B�t��炤�~���̋����z�����A���ɒɂ��قǓ˂��h����܂��B�F��������ЁA�W�����ł����g�̖ڂŁA�S�Ŋ����Ă݂Ă��������B

�u�~���̌��t�v�Ɓu���m���[���̌��t�v�B��i�ӏ܂����L���Ȃ��̂ɂ��Ă���鉉�o���X�e�L�ł��B

�u�~���̌��t�v�Ɓu���m���[���̌��t�v�B��i�ӏ܂����L���Ȃ��̂ɂ��Ă���鉉�o���X�e�L�ł��B ���m���[�����M�̎莆�╕�����W������A�v���C�x�[�g�����Y���܂��B

���m���[�����M�̎莆�╕�����W������A�v���C�x�[�g�����Y���܂��B

�o���ɑ����ꂽ�t�̈���

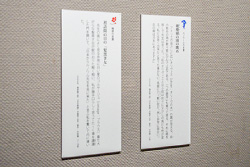

����̓W����ł́A�~���̎����R���N�V������������i�������o�i����Ă��܂��B�Ȃ��ł����Ђ����������������̂��A���m���[�����`�����s�o���t�ł��B�o���̓��m���[�����D���e�B�[�t�ł����A�~���ɂ������v�����ꂪ����܂����B

1913�N�A�A�����邱�ƂɂȂ����~�������m���[���̂��Ƃ�K�₵���Ƃ��̂��Ƃł��B�����A���m���[���̍�i�͍������Ă���A�܂��Ⴂ�~�����w���ł�����̂ł͂���܂���ł����B�������N�V�����t�͋A������~���ɁA1���̃o���̊G����n���܂��B���̂Ƃ�����ꂽ��i�Ƃ͈قȂ�܂����A�{�W�ɂ͌�N�ɂȂ��Ĕ~�����������߂����m���[���́s�o���t���W������Ă��܂��B�~���͂Ƃ�킯���̍�i�Ɉ������A����p����18���I�����̊z�����߁A����ɒ��M�̃y�C���e�B���O�܂Ŏ{���A��ɂ����Ƃ����Ă��܂��B�J�����@�X�̒����ɂ͉ԊJ�����o�����A���̎���ɕ`����Ă���̂��Q�ł��傤���B�܂�ł����Q�́A�̂��Ɍ̍��ő�ւ̉Ԃ��炩���邱�ƂɂȂ�A�����̔~���̎p�̂悤�ɂ������Ă��܂��B

�s�G�[��=�I�[�M���X�g�E���m���[���s�o���t

�s�G�[��=�I�[�M���X�g�E���m���[���s�o���t����N�s�ځ@����/�J�����@�X

�O�H�ꍆ�ٔ��p�ي��

�~�����o���ƃ~���U��`������i�������܂��i�ʐ^�����j�B

�~�����o���ƃ~���U��`������i�������܂��i�ʐ^�����j�B���āA�W����̒��Ղɂ́A���m���[���Ɣ~���̓��g��p�l���ƈꏏ�Ɏʐ^���B���R�[�i�[������܂��BMMM�̓��W�L���ł��Љ�����Ƃ�����앧�J�[�j��=�V����=���[�����u���m���[���̉Ɓv�i���E���m���[���̉Ɣ��p�فj��w�i�ɁA�W����̋L�O�ɂP���������ł����H

�w�i�̎ʐ^�́AMMM���������܂����B

�ӂ���̊Ԃɂ͂��܂��āA���Ѓp�`���I

�w�i�̎ʐ^�́AMMM���������܂����B

�ӂ���̊Ԃɂ͂��܂��āA���Ѓp�`���I

�W����̃^�C�g���ɂ��Ȃ݁A�V���b�v�ł́u�莆�v���e�[�}�Ƃ����O�b�Y�����т܂��B�������ȕM�L��߂Ă���ƁA�����b�ɂȂ������̕��ɁA�v���Ԃ�ɂ��ւ肵�����Ȃ�܂����B

MMM���C�u�����ł́A�u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v�W�̐}�^�����p�ӂ��Ă���܂��B�W����̗\�K�E���K�ɂ����𗧂Ă��������B

�u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v�W�̐}�^�B

�u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v�W�̐}�^�B

�y�W������z

�u�q�[ ���m���[���搶�\�\�~�����O�Y�ɑ��Â��t�̋����v

�O�H�ꍆ�ٔ��p�ف@2016�N10��19���i���j�`2017�N1��9���i���E�j�j

http://mimt.jp/renoirumehara/

����\��^���ׂ̃n���J�X���p�فF2017�N1��24���i�j�`3��26���i���j

http://www.aham.jp/

�mFIN�n

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[