2013.6�� ���

�����̊ό��q�œ��키��

���{�̔��p�H�|��`����A�~���[�Y�~���[�W�A���B

�䓌��B�X�J�C�c���[���������Ă���P�N���o���A�����ł��C�O����̂��q�l�����߁A�����̊ό��q�œ��키�ό��X�|�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B

���̒��S�͂�͂���B�����č���K�ꂽ�u�z�����ƕ����G�̔��p�ف@�A�~���[�Y�~���[�W�A���v�͂��̖{�����炷���̂Ƃ���ɂ���܂��B

����̓A�~���[�Y�~���[�W�A���ْ̊��E�C�����i���݂��悵�j����ɁA���̃~���[�W�A�����ł������������Ȃǂɂ��Ďf���܂����B

�A�~���[�Y�~���[�W�A���O�ρB

�A�~���[�Y�~���[�W�A���O�ρB �ڂ̑O�ɂ̓X�J�C�c���[�����т��܂��B

�ڂ̑O�ɂ̓X�J�C�c���[�����т��܂��B�A�~���[�Y�ƌ����A�����A�[�e�B�X�g�𑽐�������|�\�v���_�N�V�����ŁA�G���^�[�e�C�������g��{�ƂƂ����Ƃł����A�Ȃ��~���[�W�A������낤�� �������ƂɂȂ����̂��A���̂��Ƃɂ��Ă܂����������܂����B�u�A�~���[�Y�͂��������ʂ�|�\�v���_�N�V��������̂Ƃ���G���^�e�C�������g��Ƃł��B�A�[�e�B�X�g�̈琬�݂̂Ȃ炸�A���y�A�����A�����f��Ȃǂ̐�����s���Ă��܂����A���q�l�Ɋy����Œ����r�W�l�X�A�Ƃ����Ӗ��ł͑��̌|�p�|�\�����p�ق������ŁA�y���݂Ȃ���w��Œ�����~���[�W�A������낤�Ƃ����A�C�f�A����A���̃~���[�W�A���̍\�z�����܂����̂ł��v�A�ƒC������B

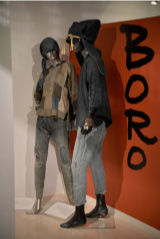

�C������̂��ē��ɂ��܂�2�K�̓W�����ցB���݂��̃~���[�W�A���ł́u�z���������l�����̒m�b�Ɣ��ƃf�U�C���v�W���J�Â���Ă��܂��i9��29���܂Łj�B�܂��͏�ݓW���́u��Ղ̃e�L�X�^�C���A�[�g�@BORO�v�����w���Ȃ��炱�̃~���[�W�A���̐ݗ��ɂ܂�邨�b�����������܂��B

�u�~���[�W�A���ݗ��̂��������́A2009�N�t�ɁA�A�~���[�Y�̑嗢����A�����E�X�̖����w�ҁE�c�����O�Y�i���Ȃ� ���イ���Ԃ낤�A1933-2013�j�Ƃ��܂��o��������ƂɎn�܂�܂��B�c������20��̍�����X���𒆐S�ɁA�l�Êw�Ɩ����w�̌������͂��߁A���悻50�N������Ŗ����w�����A���ɏ����̈ߗނ𒆐S�Ɏ��W�E�ۑ����銈�����s�����̂ł����A���̎����̃R���N�V�����͖�R���_�ɋy�Ԗc��Ȃ��̂ŁA���̓W�����ł́A�{���z�̃A�[�g���ɒ��ڂ����W�����s���Ă��܂��B�v

�́A�����͍ŏ��K�⒅�Ƃ��ĖD���A���ނƕ������A���̎��ɂ͕������ƂȂ�A����ł��g���Ȃ��Ȃ������̂͗Ă܂��D��A����ɂ��n���đ�Ɏg�p����Ă��������ł��B

�u�~�����o�ϓI�ɂ������������̒��ŁA�z�͋M�d�ȍ��Y�ł������A�����ɏ��������m���ɂ��A�Ƒ����h���Đ����Ă����̂����A�z��ʂ��ē`����Ă��܂��v�ƒC�������������悤�ɁA���x�����x���p�������ĉ���ɂ��n���Ďg�p���ꂽ�z�c�Ȃǂ́A���̔��͂Ɉ��|����܂��B�X�͊���n�ŖȉԂ��͔|�ł��Ȃ��������߂ɁA�g�p����Ă�����̂͂قƂ�ǂ����z�B�c�����̍��C�������W�����ɂ�肻�̒[��ꖇ�܂ŕۊǂ���Ă��܂��B

�u�����v���͂��߁A���������̌����R�[�i�[������܂��B

�u�����v���͂��߁A���������̌����R�[�i�[������܂��B

���x���⋭�̐Ղ������܁B

���x���⋭�̐Ղ������܁B

�uBORO�v�W�̎��͑�2�W�����ւƌ������܂��B�����ł͓c���������W�����ꕶ�y����W������Ă��܂��B���̃~���[�W�A���̑傫�ȓ����̂ЂƂ́u�W���i�ɐG�邱�Ƃ��ł���v���ƁB��قǂ́uBORO�v�̓W���������ł����A�����ɓW������Ă���ꕶ�y����G�邱�Ƃ��ł���̂ł��B�G��Ă݂�Ɓu�ꕶ�̓�Ƃ����̂͂����������Ƃ������̂��v�ƁA�z���̒��ɂ����Ȃ������ꕶ�y�킪�m���Ȋ��o�ƂȂ��ē`����Ă��܂��B�u���܂�ď��߂ēꕶ�y���G��܂����v�ƃR�����g�Ȃ��闈�َ҂������A�Ƃ������Ƃ��[���ł��B

���A�Ί�i�C�t�A���j�ΐΊ�A�ƕ����ēW������Ă���ꕶ�y��B�o�Ă���y��͐G��邱�Ƃ��ł��܂��B

���A�Ί�i�C�t�A���j�ΐΊ�A�ƕ����ēW������Ă���ꕶ�y��B�o�Ă���y��͐G��邱�Ƃ��ł��܂��B

��3�W�����͍��V���ē̉f��u���v�Ɏg�p�����ߏւƃp�l���̓W���ł��B�u�f��̎B�e�ɁA�{���̐X�̔_���̈ߏւ��g�������v�Ƃ������V�ē̊�]�ɁA�c�������S�ʓI�ɋ��͂��ăR���N�V������݂��o�������Ƃ����ƂȂ�A�Ȍ�ē����S���Ȃ�ɂȂ�܂ŁA��l�̗F��͑����������ł��B�_�����Ղ�̍ۂɒ��p�����F�N�₩�ȑO�|�����ڂ������܂��B�F�N�₩�ȕ����͑吳����̓����A��ϋM�d�������F�ю��ŕ҂܂�Ă��܂��B�_�����ł́A�܂��ю����[���ɗ��ʂ��Ă��Ȃ����߁A�������͂���Ǝ�ɓ������M�d�Ȗю����A�c�ɉ��{�ɂ��ĖؖȐj�Ŏh���Ă������Ƃ��B�Ⴂ�����������y�������Ɏh���q�����Ă���p���ڂɕ����т܂��B���Ղ�̍ۂɂ͎������D���Ȓj���ɁA�������̕��̑O�|�����v���[���g����A�Ƃ������Ƃ������������ł����A�����͌����͂��݂��̉Ƃ���������߂���́B���������O�|�����������j������u�c�O�Ȃ���v�Ƃ������ƂŕԂ��ꂽ�O�|���������������悤�ŁA�V�i���l�̂܂ܕۑ�����Ă���̂͂����������A�̂Ă�Ɏ̂Ă��Ȃ��u�߂����O�|���v�������悤�ł��B

���V���ēƓc�����O�Y�̐e�����l�q������������p�l���B

���V���ēƓc�����O�Y�̐e�����l�q������������p�l���B

�F�N�₩�ȑO�|���ɂ͗�����b���c�B

�F�N�₩�ȑO�|���ɂ͗�����b���c�B

�����čŌ�̑�4�W�����ցB�u�z�̂₳�����E�a�̓`�������E�����������W�`�z���������l�����̒m�b�Ɣ��ƃf�U�C���`�v���J�Â���Ă��܂��B�c�����̂R���_�̕z�̃R���N�V�����̂����A786�_�����̏d�v�L�`�����������Ɏw�肳��Ă��܂����A�����ł͂��̏d������Ìy�h���q����31�_��9��29���܂œW������Ă��܂��B�����̒����Ɏ{���ꂽ�h���q�̐}�������ꂼ��̒��p���Ă����l���̍D�݂������ɍۗ������Ă���A���݂ɂ����Ă����Ȃ�O�q�I�ȃf�U�C���ƌ�������̂�����܂��B�u�t�@�b�V����������Ă���Ⴂ�w�����M�S�Ɍ��Ă�������Ⴂ�܂��v�ƒC������B���َ҂�3�����߂鉢�Ă���̂��q�l�������[���ӏ܂���Ă��������邻���ł��B

���̃~���[�W�A���̂�����̃e�[�}���u�����G�v�B�{�X�g�����p�ُ����̖�O�s�o�u�X�|���f�B���O�E�R���N�V�����v�̓��C���\�O�����W�[�N���[�i�f�W�^���E���g�O���t�j�ɂ��Č������W���������܂����A���̊K�i�̉��ɂ�UKIYOE�V�A�^�[������A���̍����׃f�[�^���g�p�����f�W�^���f����i�������Ċς邱�Ƃ��ł��܂��B

���C���\�O���̃W�[�N���[�����Ȃ���K�i�����܂��B

���C���\�O���̃W�[�N���[�����Ȃ���K�i�����܂��B  �����׃V�A�^�[�B

�����׃V�A�^�[�B ���傤�ǂ��̓��͕����G����ʂ��g���ĉ������g�[�N�V���[�u�����G�i�C�g�v�̊J�Ó��B���~���̘a���C�x���g�X�y�[�X�Ŗ�1���ԁA���C���\�O���̍�i�ɂ��Ẵg�[�N�V���[���A������Ў�Ɋy���ނ��Ƃ��ł��܂����B�u�A�[�g���G���^�[�e�C�������g�v�Ƃ��������C���ْ��́u�݂Ȃ�����y���܂������v�Ƃ����M�ӂ��A�����������Ɋ�������~���[�W�A���ł��B

�������́u�_���̖�ǒ��v�Ƃ����ƁA���㌀�Ȃǂ̃C���[�W����u�Â��ĉ����ĉ����Ȉߗށv�Ǝv�����݂����ł����A�_���ɂƂ��Ė�ǂ͏W�c�ō�Ƃ���ꏊ�������̂ŁA��ǒ��Ƃ͌���Ō����ƃr�W�l�X�}���̃X�[�c�̂悤�Ȋ��o�́A�u�d�����ł͂����Ă��A�������Ɏ���Ȃ��ߗށv�ł������悤�ł��B���ɎႢ������ɂƂ��ẮA��ǒ������Z���X�̌����ǂ���B150�N�O�̈�ʏ��q�̃��A���N���[�Y�����ɂ����ł��������B

�A�~���[�Y�~���[�W�A��

�ڂ����͂����炩�灨http://www.amusemuseum.com

�mFIN�n

���̃y�[�W�ɂ���

MMM�X�^�b�t�����ڂ�����{�̃A�[�g�E�C�x���g�����|�[�g�I���{�Ŋy���߂�A�[�g�X�|�b�g��t���b�V���ȏ������͂����Ă��܂��I

�ߋ��̋L����ǂ�

- 2016�N�̋L��

-

- �N���[�i�n�W�i�������m���p�فj

- �f�g���C�g���p�ٓW�i���̐X���p�فj

- �S�b�z�ƃS�[�M�����W�i�����s���p�فj

- �q�[���m���[���搶�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �_���W�i�����V���p�فj

- ���[�h�ƃC���e���A��20���I�W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- �W�����A�E�}�[�K���b�g�E�L���������W�i�O�H�ꍆ�ٔ��p�فj

- �E���g���A��������2016�i�|�[�� �~���[�W�A�� �A�l�b�N�X�j

- �~�P�����W�F���W�i�p�i�\�j�b�N�����~���[�W�A���j

- ���A���[�E�J�T�b�g�W�i���l���p�فj

- �|���s�h�D�[�E�Z���^�[����W�i�����s���p�فj

- ���m�X�� �g�����E�h�E�W���C�W�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j

- �X�A�[�c�Z���^�[�M�������[

- �}�����b�R�i�Ό����p�فj

- ���ۃW���p�����{�������p��

- BnF�i�t�����X�����}���فj

- �������m���p��

- �����Ȋw������

- 2015�N�̋L��

- 2014�N�̋L��

- 2013�N�̋L��

- 2012�N�̋L��

- 2011�N�̋L��

-

- ���t�E�}�C�F�t�X�L�ēC���^�r���[

- �y�C�l���p��

- ���������p��

- �����ߑ���p��

- �S�R�s�����p��

- �w�x�[����E���C���E�T�����[�����x�|�W�������[�E�V�[�t�ɂ��|�[�g���[�g�W

- �~���[�l���z�O�E���}�T�R���N�V����

- �f��w�C���E�T�����[�����x

- ���n�旧���p��

- ����w���ߏ֔�����

- �����E�T��=�~�b�V�F���Ɗό��F�D�s�s

- ���s���ۃ}���K�~���[�W�A��

- 2010�N�̋L��

-

- �k�V���p��

- �k��_�ˈِl��

- �_�˃t�@�b�V�������p��

- �_�ˎs������L�O���p��

- ���c�s�����۔ʼn���p��

- ���E�R���r���W�G

- ���ێq�ǂ��}����

- �f��w�Z���t�B�[�k�̒�x

- �t�F���b�N�X�E�e�B�I���G�W

- �t�����X�̃|�X�^�[�W

- ���[���X�E���g�����W

- �����V�����y�����p��

- �e�B�g�D�A���E���}�Y�[���C���^�r���[

- �a��j����

- �A�����E�t���V�F�[�����C���^�r���[